|

|

Глава VIIIТворчество Державина развивалось на основе литературной деятельности Ломоносова и Сумарокова, как наиболее значительных его предшественников, а также их учеников и преемников. Таким образом, творчество Державина вытекало из традиции русского классицизма. Однако в то же время поэзия Державина далеко выходит из берегов классицизма. Ломоносов и Сумароков по существу своего творческого метода — рационалисты, строящие в своих стихах некую умопостигаемую действительность. Державин, который и сам, наряду с «умом», прямо объявляет своим поэтическим руководителем чувство — «сердце человечье», — сенсуалист. В свои стихи он переносит ту действительность, которая дана в нашем непосредственном чувственном опыте, воспринимается всеми пятью чувствами. Действительность классиков расчленена по категориям «высокого» и «низкого», «возвышенного» и «смешного» и соответственно этому распределена по строго дифференцированным, накрепко замкнутым друг от друга жанровым делениям, языковым «штилям» и т. п., представляющим собой в целом стройную иерархическую систему литературных форм, точно соответствующих тому или иному содержанию. Над утверждением в русской литературе этой системы особенно много потрудились Ломоносов — главным образом в отношении литературного языка с его четким разграничением «трех штилей» — и Сумароков — в отношении создания жанровой иерархии, в основном опиравшейся на кодекс Буало. В реальной чувственной действительности таких резких разделений не существует: одно тесно связано, переплетено с другим. С тем же самым сталкиваемся мы и в отражающей эту действительность поэзии Державина. Поэзия Державина, за отдельными исключениями, по существу своему представляет полное разрушение ломоносовско-сумароковской литературной системы. Мы уже видели это в отношении жанров. «Высокое» содержание торжественной оды излагается Державиным жанром анакреонтической песни («Стихи на рождение в севере порфирородного отрока»); хвалебная ода сочетается с сатирой («Фелица») или вовсе превращается в сатиру («Вельможа»); включает в себя элементы басни и т. д. То же самое имеем в отношении образной системы Державина, его поэтических троп — метафор и т. п. На протяжении одной и той же оды Державина находим такие строки, как «Небесные прошу я силы, Да их простря сафирны крылы», и тут же, почти рядом: «И сажей не марают рож». В своей «Риторике» Ломоносов, говоря о метафорах, замечает: «К вещам высоким и важным не пристойно переносить речений от вещей низких и подлых; например: небо плюет не пристойно сказать вместо дождь идет». Державин опрокидывает это правило. В его стихах мы неоднократно встречаем такие «опрощенные» образы, как «И смерть к нам смотрит чрез забор». А в одном из его стихотворений, словно бы прямо полемически-обращенном в этом месте против только что приведенного правила ломоносовской риторики, об осени говорится в таких разящих натуралистических тонах, перед которыми ломоносовский пример: «небо плюет» выглядит совершенно невинной вещью: осень «подняв перед нами юбку, дожди, как реки, прудит». Точно такое же смешение «высокого» и «низкого», сочетание прямо противоположных друг другу элементов имеем в языке Державина. Уже Гоголь отмечал, что если «разъять анатомическим ножом» слог Державина, то увидишь «необыкновенное соединение самых высоких слов с самыми низкими и простыми», при этом столь этнографически-экзотичными, что их не сыщешь подчас ни в одном словаре. Это непосредственное наблюдение Гоголя полностью подтверждается лингвистическим анализом, действительно вскрывающим в языке Державина самую причудливую смесь церковнославянского элемента с народным. Это выражается не только в наличии в стихах Державина друг подле друга церковно-славянских и народных слов, форм, синтаксических конструкций, но и в своеобразном, как бы химическом их взаимопроникновении. Специально занимавшийся изучением языка Державина редактор академического издания его сочинений Я. Грот указывает: «Часто церковно-славянское слово является у Державина в народной форме и, наоборот, народное облечено в форму церковно-славянскую». В этом и, конечно, только в этом отношении язык Державина до известной степени оказывается близок тому языковому хаосу, который мы имеем в стихах Тредиаковского. Этим именно объясняется и известный резкий отзыв о языке и слоге Державина, сделанный Пушкиным в 1825 г. в письме к Дельвигу. Но при всей полемически-заостренной резкости этого отзыва Пушкин говорит здесь о Державине словами, показывающими, что для него совершенно очевидна была мера державинского дарования, в частности, прямо называет его «гением». Действительно, Державин был гениальным поэтом, в отличие от Тредиаковского. Языковый хаос Тредиаковского был выражением той хаотической разладицы и неустройства, которые господствовали в языке послепетровской литературы до Ломоносова. Языковый и жанровый «хаос» Державина возникает в результате разрешения им того порядка и строя, которые внесли в язык и литературу Ломоносов и Сумароков. Этот порядок и строй при всей исторической плодотворности литературного дела Ломоносова и Сумарокова был, однако, осуществлен в узких и ограниченных рамках классической поэтики. Снятие этих ограничений в свою очередь было весьма исторически-прогрессивным. Однако, разломав рамки жанровой и языковой иерархии классицизма, Державин не смог дать новый, более высокий художественный синтез, поднять литературное развитие на качественно-новую ступень. В этом отношении он только подготовлял путь Пушкину. В ряде существенных моментов подготовлял он пути и непосредственных предшественников и ближайших учителей Пушкина — Жуковского и Батюшкова. Именно под пером Державина впервые по-настоящему возникает у нас то, что составляет душу и жизнь лирической поэзии — лирическое «я», личность поэта. Мало того, Державин не ограничивается раскрытием внутреннего мира поэта. С еще большей силой художественно-поэтической выразительности живописует он в своих стихах внешний мир, окружающую поэта объективную действительность. Пишет он, напоминая в этом отношении автора «Недоросля», прямо «с натуры». «Часто заставал я его стоявшим неподвижно против окна и устремившим глаза свои к небу», — рассказывает в своих мемуарах поэт И. И. Дмитриев. «Что вы думаете?» — однажды спросил я его. — Любуюсь вечерними облаками, — отвечал он. И через некоторое время вышли стихи, в которых он впервые назвал облака краезлатыми. В другой раз заметил я, что он за обедом смотрит на разварную щуку и что-то шепчет; спрашиваю тому причину. — А вот я думаю, — сказал он, — что если бы случилось мне приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин намерен подчивать, можно бы сказать, что будет и щука с голубым пером. И мы через год или два услышали этот стих». И все же Державина нельзя назвать реалистом. Художник-реалист от отдельных ощущений и восприятий восходит к широким типическим обобщениям действительности. Державин — весь во власти отдельных ощущений. Это делает его поэзию неизмеримо более полнокровной, жизненной по сравнению с рационалистической поэзией Ломоносова и, в особенности, Сумарокова. Но, с другой стороны, изумительная живопись державинских стихов, при несомненной реалистичности деталей, при всей свежести красок, художественной яркости отдельных цветных пятен и мазков, не слагается еще в подлинно-реалистическую картину действительности. В стихах Державина изображение бытия чаще всего сводится к тщательному выписыванию быта, живописуемого с «фламандской» красочностью и пестротой, но за исключением отдельных немногих стихотворений, не подымаемого на высоту обобщения, при котором частное, временное, случайное приобретает «общечеловеческое» значение. Стихи Державина вообще настолько прикреплены, можно сказать, прикованы к месту и времени, конкретной обстановке, вещам, бытовым деталям, что без специальных объяснений бывают подчас и просто непонятны. Державин и сам остро чувствовал это. Подготовляя к печати в 1808 г. собрание своих стихотворений, он прямо опасался, что многое в них будет неясно новым читателям. С этой целью он начал вскоре писать к ним подробные автокомментарии. Необходимость этого он сам мотивировал следующим образом: «Будучи поэт по вдохновению, я должен был говорить правду: политик или царедворец по служению моему при дворе, я принужден был закрывать истину иносказанием и намеками». Положение «политика-царедворца» обязывало. Оно не только вынуждало Державина прибегать к «иносказаниям и намекам», но и прямо заставляло его иногда итти столь неприятным ему и всегда им же самим резко отрицаемым путем уступок, подлаживания; и все же Державин-поэт не шел этим путем. Так, он не только сатирически высмеивал всесильного Потемкина в «Фелице», но с неслыханной силой и отвагой громил его позднее, в качестве «второго Сарданапала», в «Вельможе». Ко времени написания «Вельможи» Потемкин, правда, уже умер. Но Державин не ограничивается здесь рядом прямых намеков на Потемкина, а вообще дает обличительный образ временщика, который в такой же мере, как к Потемкину, мог относиться и к последнему фавориту Екатерины Платону Зубову.

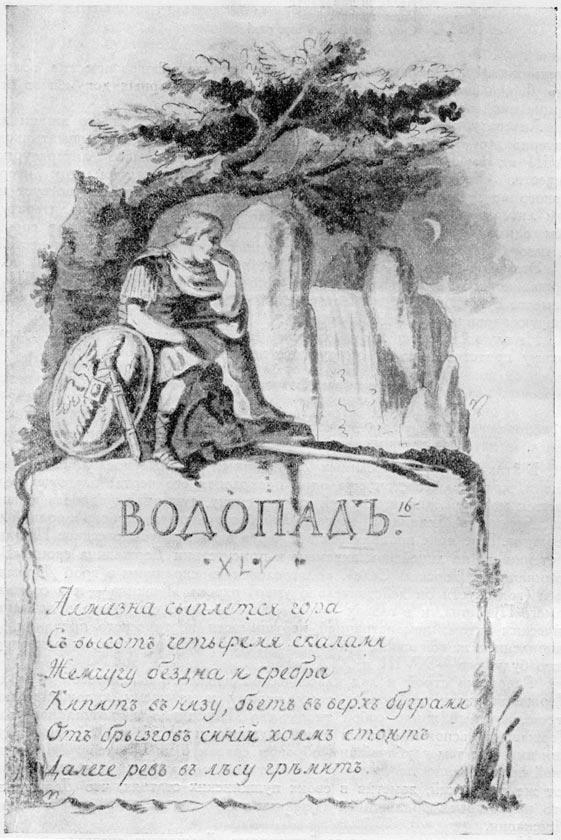

Вскоре после «Фелицы», по настояниям редактора «Собеседника любителей русского слова» княгини Дашковой, которая хотела «в угождение императрице сделать приветствие» тому же Потемкину в своем журнале, Державин был принужден написать в его честь «Оду великому боярину и воеводе Решемыслу, писанную подражанием Оды к Фелице 1783 году»... (Решемысл — персонаж из другой сказки Екатерины «О царевиче Февее»). Державин поступил в данном случае весьма «лукаво». В образе Решемысла Державин рисует свой идеал истинного вельможи, наделяя его такими чертами, которых у Потемкина заведомо не было и которые были прямо противоположны его порокам, высмеянным в «Фелице». Больше того, в последней строфе Державин совершенно открыто это подчеркивает: Но, муза! вижу ты лукава, Таким образом, к стихотворению дается необходимый для его понимания ключ, и хвалебная ода превращается почти в сатиру. Пушкин, считая особым достоинством современной ему поэзии то, что она «не носит на себе печати рабского унижения», что «наши таланты благородны, независимы», добавляет в одном из своих литературно-полемических писем к А. Бестужеву: «С Державиным умолкнул голос лести — А как он льстил?» «О, вспомни, как в том восхищеньи, Строки эти взяты из оды «На возвращение графа Зубова из Персии», посвященной Валериану Зубову, брату последнего фаворита Екатерины Платона Зубова. С этой своей одой Державин, который и ранее, в период всесильного господства Зубовых при Екатерине, хвалил Валериана Зубова, обратился к нему тогда, когда при Павле Зубовы находились в жестокой опале. Один из знакомых Державина иронически заметил, что, конечно, теперь он уже не станет больше «льстить» Зубову. Державин ответил ему, — как он сам рассказывает в «Записках», — что «в рассуждении достоинств он никогда не переменяет мыслей и никому не льстит, а пишет истину», и демонстративно написал эту оду. И случай с одой Зубову не является чем-то исключительным. Наиболее охотно воспеваемыми Державиным современниками, которых он поставлял в качестве образца истинных достоинств и подлинного героизма, оказывались по преимуществу люди, находившиеся в опале: знаменитый екатерининский полководец Румянцов, подвергнувшийся гонениям со стороны Потемкина и отстраненный им от дел; уволенный одно время при Павле I в отставку и сосланный под присмотр полиции в свое имение Суворов. На истинного поэта Державин вообще смотрел, как на служителя «правды», провозвестника «истины»: долг поэта — «в мир правду вещать». Нередко, говоря о взглядах Державина на поэзию и ее значение, цитировали широко известные афористические строки Державина, обращенные им в «Фелице» к Екатерине: «Поэзия тебе любезна, Приятна, сладостна, полезна, как летом вкусный лимонад». Однако неправильно, как это делалось, видеть в этих строках выражение отношения к поэзии самого Державина. Здесь ведь прямо сказано: «Тебе любезна», т. е. речь идет об отношении к поэзии Екатерины. В поэтическом самосознании Державина мы, наоборот, находим следы совсем иного и очень высокого представления о роли и назначении поэта, — представления, прямо приближающегося подчас к «Пророку» Пушкина. Так, в своем подражании «Памятнику» Горация, явившемся в свою очередь, непосредственным литературным источником знаменитого «Памятника» Пушкина, Державин в одну из основных заслуг вменял себе то, что он вещал «истину царям». В замечательном стихотворении «Лебедь» (также являющемся подражанием Горацию) Державин гордо рисует картину своей посмертной славы среди многочисленных населяющих Россию народов в чертах, прямо ведущих нас к тому же пушкинскому «Памятнику». Сходен и гуманизм, которым ярко окрашены соответствующие строки обоих поэтов: С Курильских островов до Буга, В незаконченном стихотворении «Лирик», относящемся к самым последним годам жизни Державина, поэт, приравнивая себя к псалмопевцу Давиду, с гордостью напоминал о том, что, будучи вначале пастухом, Давид, благодаря своему поэтическому дару — «своим восторгом», не только «стал царь», но и «с самим стязался богом». Здесь опять невольно вспоминается пушкинское обращение к поэту: «Ты царь». Но, если для Пушкина литература была не только основным делом его жизни, но и основным занятием, профессией, осознание поэта царем связывалось с предельным утверждением его полной независимости, высшей творческой свободы: «Ты царь: живи один, дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум...», то Державин — чиновник, губернатор, министр, — не мог забывать о своей неизбежной зависимости. Пушкин призывал своего поэта-пророка «глаголом жечь сердца людей», Державин вынужден был, приноравливаясь к требованиям и вкусам Екатерины, облекать ту истину, которую он провозглашал царям, в специально-«улыбательную» форму: «Истину царям с улыбкой говорить». Последняя строка связана рифмой с другой, ей предшествующей — «о добродетелях Фелицы возгласить». Провозглашение добродетелей Фелицы хотя бы и в сниженном «забавном русском слоге» по самому своему заданию слишком близко примыкало к заданиям традиционной «похвальной» оды. Державин порой смело опрокидывал, как мы видели, каноны ломоносовской «Риторики». Это не мешало, однако, его поэзии во многом еще оставаться риторичной. Равным образом самое вещание «истин» недалеко еще ушло от традиционной классической дидактики. Замечательные по своей живописной точности и верности натуре картины природы, даваемые Державиным, зачастую являлись для самого поэта лишь поводом к последующей прямолинейной-дидактической аллегории, превращающей «приятное» в «полезное» (см., например, его стихотворения «Облако», «Павлин»). Свойственные Державину риторичность, дидактизм, стремление сочетать в поэзии «удовольствие» с «поучением», — все это связызает Державина с направлением русского классицизма. Вместе с тем из всех наших поэтов, связанных с классицизмом, Державин является не только наиболее «беззаконным», но и наиболее самобытным. У него имеется ряд переводов и подражаний иноземным образцам — главным образом немецким поэтам, по большей части второстепенного значения (переводя из Шиллера и Гете, он избирает тоже вещи малозначительные). Но иноземных учителей, которые бы определили его творческий путь, у него не было. Правда, сам поэт, говоря о своем особом, «другом» по отношению к Ломоносову, пути, на который он стал «Стихами на рождение в севере порфирородного отрока», ссылается на «советы» друзей-литераторов: Н. Львова, Капниста, Хемницера и на «Наставления» современного ему. французского теоретика, автора нескольких трактатов по эстетике, Батте, выдвинувшего в качестве основного эстетического требовании лозунг «подражания изящной природе». Влияние теории Батте, разделившейся и всеми только что названными друзьями Державина, сказывалось и ни нем самом. Написанное им в последние годы жизни «Рассуждение о лирической поэзии или оде» в ряде мест является пересказом «Рассуждения о лирической поэзии» Батте. Отозвались на Державине и призывы Батте к простоте и естественности, как и его основная, восходящая все к тому же Горацию, дидактическая установка во взгляде на задачи поэзии, которая должна заключать в себе удовольствие и поучение. Примером Горация склонен был «оправдывать» сам Державин и предпринятое им разложение жанровой и языковой системы нашего классицизма. Однако на самом деле это было связано не столько с теоретическими установками Горация и Батте, сколько с непосредственной творческой практикой Державина, впервые вводившего в русскую поэзию XVIII века мир живой личности поэта и картины природы. Оригинальность, самобытность Державина здесь столь несомненна, что она дала Белинскому законное право поставить вопрос о народности державинского творчества. В период раннего увлечения стихами Державина Белинский допускал в этом вопросе даже некоторое, преувеличение (см. его высказывания в «Литературных мечтаниях»). Но и в своей основной статье о Державине 1843 г. он правильно подчеркивает в поэзии Державина «черты народности, столь неожиданные и поразительные в то время». Державин, как и столь многие его современники, живо интересовался «славянским баснословием» и русским народным творчеством, известным ему и непосредственно и, в особенности, в литературных обработках Чулкова, Попова, Левшина и др. На образах и мотивах, заимствованных из русских сказок, былин, он прямо строит ряд своих произведений: оперу — «театральное представление с музыкой в пяти действиях» — «Добрыня» (1804), обширный (больше 200 стихов) «романс» «Царь-девица». Однако «народность» этих произвведений носит внешний, условно-литературный характер. Черты подлинной народности Державина проявляются не в них, а рассеяны по всему его творчеству, сказываясь в многочисленных и, действительно, народных элементах его языка, в описаниях русской природы, картинах русской жизни, проявляясь, по словам Белинского, «в сгибе ума русского, в русском образе взгляда на вещи», свойственном его сатирическим и шутливым одам (по поводу одной такой оды — «На счастие», — которой в рукописи сам Державин придал выразительный подзаголовок: «Писано на масляницу, когда и сам автор был под хмельком», Белинский писал, что в ней «виден русский ум, русский юмор, слышится русская речь»). Но как далеко ни шел Державин по пути преодоления классической поэтики, все же, как сказано, его творчество во многом продолжало оставаться близким эстетике и теории классицизма, классическим представлениям о задачах и значении искусства. В последние годы жизни Державин написал уже упомянутый теоретический трактат «Рассуждение о лирической поэзии или оде» (1811—1815), в котором и сам стремится установить теснейшую преемственную связь между своим творчеством и почти вековым развитием русской оды. Но и здесь, опираясь в качестве признанных и основных образцов на теорию и практику русских классиков, Державин в то же время подчеркнуто выдвигает на первое место романтический принцип вдохновения. Ода «не есть, как некоторые думают, одно подражание природе, но и вдохновение оной... Она не наука, но огонь, жар, чувство», — заявляет Державин в начале своего «Рассуждения», а затем, изложив основные признаки и свойства — «принадлежности» — одического жанра, снова настойчиво твердит: «Поистине, вдохновение есть один источник всех вышеписанных лирических принадлежностей, душа всех ее красот и достоинств: все, все и самое сладкогласие от него происходит, — даже вкус, хотя дает ему дружеские свои советы... Вдохновение, вдохновение, повторю, а не что иное, наполняет душу лирика огнем небесным». Вообще классицизм в творчестве Державина не только расшатывался изнутри, но и извне на него накладывался ряд чужеродных черт. Державин издавна увлекался западноевропейскими «поэтами природы» и предромантиками. В 90-е годы огромное впечатление произвели на него так называемые «Песни Оссиана». В его творчестве это оказалось выраженным, напр., оссиановским колоритом знаменитой оды «Водопад». О несомненном воздействии на «сельские» мотивы Державина сентиментальной поэзии Карамзина уже было упомянуто. С другой стороны, усиленная разработка Державиным в конце XVIII — начале XIX в. анакреонтических мотивов подводит в этом отношении его творчество почти вплотную к «легкой», фюжитивной поэзии Батюшкова. Особенно усилилась творческая деятельность Державина в последние тринадцать лет его жизни (1803—1816), когда он совершенно освободился от служебных обязанностей. За это время им написано очень большое число стихов, среди которых имеется такой, единственный в своем роде шедевр, как «Евгению. Жизнь Званская». Помимо того Державин усиленно обращается к драматургическому творчеству. В драматическом роде он пробовал писать и ранее (несколько «прологов», неоконченная опера «Батмендий»), но именно за последние годы им было написано и переведено очень большое число пьес, по преимуществу трагедий и опер. Среди них имеется несколько произведений на сюжеты русской истории: «Героическое представление с хорами и речитативами» — «Пожарский, или освобождение Москвы», попытка объединения оперы и трагедии; две трагедии «Евпраксия» и «Темный», в которой в числе действующих лиц фигурирует и его легендарный предок Багрим, и опера «Грозный, или покорение Казани». Оперы типа опер Метастазио (две из них он переводит) особенно его увлекают: он готов видеть в них в это время венец художественно-поэтического творчества — «перечень или сокращение всего зримого мира», «живое царство поэзии». Одновременно пишет он в эту пору и комические, или, как он их называет, «бездельные» оперы, и «детскую комедию» «Кутерьма от Кондратьев». Современники не без основания называли драматические произведения Державина «развалинами» его таланта, однако они примечательны тем, что поэт захватывает в них различные стороны не только придворного, но и мелкопоместного и даже мещанского быта. Особенно любопытна его комическая опера «Рудокопы». В ней едва ли не впервые в нашей литературе дано изображение крепостных рабочих-рудокопов, в хорах и перекличках которых содержатся зачатки своего рода «производственной» поэзии. Например: Пусть горы могут сталью стать:

Очень интересны написанные в это же время автобиографические «Записки» Державина — один из выразительнейших мемуарных документов екатерининской эпохи. Литературная позиция Державина в последние годы его жизни характерно двойственна. С одной стороны, он является «живым памятником» XVIII в.; вместе с адмиралом Шишковым он основывает литературное общество «Беседу любителей русского слова», явившееся оплотом литературного «староверия». С другой стороны, Державин явно сочувствует новым литературным веяниям: в противоположность всем своим литературным единомышленникам, он «восхищается» Карамзиным, «стоит горой» за него (он начал даже писать оперу на сюжет одной из его повестей). Эта двойственность вполне соответствует историко-литературной роли державинского творчества, завершающего развитие всей поэзии XVIII в. и вместе с тем, по глубоко верным словам Белинского, зажигающего «блестящую зарю новой русской поэзии». Не случайно свою лиру «старик Державин» завещает именно такому яркому представителю новой русской поэзии, как Жуковский: Тебе в наследие, Жуковской, В этих словах, набросанных Державиным в самые последнее годы его жизни, ярко сказывается еще одна прекрасная его черта: благожелательность к молодой жизни, идущей ему на смену, душевная щедрость к своим поэтическим наследникам, неугасимая и бескорыстная любовь к родной литературе. Еще ярче проявляется эта черта в знаменитом рассказе Пушкина о чтении им на лицейском экзамене в присутствии Державина своих «Воспоминаний в Царском Селе». «Благословение» сходящим в гроб Державиным (год спустя он действительно умер) отрока Пушкина — и в сознании самого Пушкина, и в глазах современников — явилось своего рода символическим актом: демонстрацией нерушимости поэтического предания, установлением живой связи времен — литературного прошлого и литературного будущего — XVIII и XIX веков. Разрушив строй и лад классической языковой и жанровой иерархии, Державин расчистил дорогу тому новому и высшему художественному строю, который явило собой творчество Пушкина. Резко отталкиваясь от Державина (вспомним отзыв о нем Пушкина в письме к Дельвигу), Пушкин вместе с тем глубочайшим образом связан с ним теснейшей исторической преемственностью. Лучше всего эту связь подметил и сформулировал тот же Белинский, заметив в своих пушкинских статьях, что Державин — это не во-время родившийся Пушкин, а Пушкин — во-время родившийся Державин. Историко-литературная двойственность Державина сказалась и на художественных особенностях его творчества. Вдохновенный поэт, Державин был вместе с тем очень строгим, взыскательным к себе мастером-художником. Свои произведения он обычно отделывал с необычайной тщательностью и упорством. Такие вещи, как «Бог», «Видение мурзы», «Водопад», писались в течение ряда лет. Большинство его стихотворений имеет по нескольку редакций, которым зачастую предшествовали прозаические наброски и планы — прием, к которому, как известно, будет прибегать и Пушкин. Помимо поэтического гения, Державин отличался тонкой восприимчивостью и к другим искусствам, в частности, обладал способностями и влечением к живописи и к музыке. В поэзии Державина мы находим огромное количество образов, заимствованных из области живописи, ваяния, зодчества, хореографии. В своих стихах поэт дает ряд замечательно пластических зарисовок искусства танца. Таково его знаменитое описание плавной, стыдливо-сдержанной пляски «девушек российских», строго-спокойную красоту и целомудренную грацию которых он готов поставить выше воспетых «певцом Тииским», т. е. Анакреоном, древних гречанок («Русские девушки»). Совсем в другом роде, но по-своему не менее выразительно данное Державиным описание знойно-страстной, буйно-неистоиой вакхической «цыганской пляски» (в стихотворении, так названном). Ряд стихов Державина представляет прямые отклики на поразившие его явления изобразительного искусства и архитектуры. В державинских стихах предстают перед нами во всей своей архитектурной пышности и великолепии екатерининский Петербург, дворцы и парки Царского Села, Павловска. Картинность и музыкальность, доведенные в ряде случаев до высших степеней художественной выразительности, составляют два замечательнейших свойства его стихов, редко сочетающихся с такой равной силой в творчестве одного и того же поэта. Это подметила уже современная ему критика, точно определяя его стихи как «картины для слуха и взора». Действительно, если ломоносовская ода является ораторским жанром по преимуществу, — Державин делает основную установку на «живописность» своих стихов. В соответствии с эстетическими понятиями своего времени (в частности, с теориями Дидро и того же Батте) Державин склонен был смотреть на поэзию, как на «говорящую живопись». Двойная одаренность — поэта и живописца — помогла ему дать в своих стихах непосредственные отклики на те или иные поразившие его явления искусства, блестящие образцы подлинно «говорящей живописи». Таково хотя бы известное описание Екатерины II в «Видении мурзы». Этот превосходный словесный портрет представляет собой точный стихотворный эквивалент знаменитому портрету Екатерины, написанному великим живописцем Левицким. Изумительной живописностью, необычайной яркостью и богатством расцветки отличаются и державинские стихи, как мы можем убедиться в этом хотя бы на описаниях Державиным природы или на его натюрмортах (вроде знаменитого описания уставленного закуской обеденного стола в послании «Евгению. Жизнь Званская»). Приведем еще несколько примеров. Вот данное в пурпурной гамме описание освещенного утренней зарей «шумного и прозрачного источника», «текущего с горной высоты» («Ключ»): Когда в дуги свои сребристы, Но острый глаз художника умеет уловить, а перо поэта — зарисовать в словах не только резкие краски, но и оттенки, полутона, игру света и тени, неуловимые переливы из цвета в цвет. Вот в «сумрачном» небе — «из лент полоса», — «огненная ткань» радуги («Радуга»):

Или описание «чернозеленых в искрах» перьев павлина («Павлин»): Лазурно-сизо-бирюзовы Как видим на этом последнем примере, оставаясь художником, Державин использует и все преимущества поэзии, позволяющей запечатлеть не только статику, но и динамику природы, последовательность и смену явлений во времени, показать мир в переменах, в движении. Вот картина изменений облака («Облако»), которое ...прозрачностью сквозясь Вот закат («Евгению. Жизнь Званская»): Иль смотрим, как бежит под черной тучей тень Приведем из того же стихотворения еще один пример исключительно красочного натюрморта — зарисовку сельских «даров», приносимых в барскую «светлицу»: ...с скотен, пчельников и с птичников, прудов Поэт позволяет здесь не только видеть «бархат-пух грибов», но и как бы осязать его, ощутить прикосновением. Вообще Державин полностью реализует в своих картинах природы открываемую поэзией возможность выходить за пределы только зримого (напр., «Гром»): Средь тучных туч, раздранных с треском, Державин с равной силой и мастерством рисует здесь картину грозы не только словами-красками, но и словами-звуками. Вообще в отношении звуковой, акустической стороны поэзия Державина, как уже сказано, не менее замечательна, чем в отношении своей живописности, колоризма. Сам Державин придавал очень большое значение «сладкогласию» и «сладкозвучию» стихов, «согласию» поэзии с музыкой. Согласие это, по Державину, выражается прежде всего в «чистом и гладкотекущем слоге, чтоб он легок был к выговору, удобен к положению на музыку», т. е. в музыкальности самого стиха («Рассуждение о лирической поэзии или об оде»). Помимо того, Державин выдвигает и здесь свой постоянный принцип, заимствованный им из поэтики классицизма, но способствующий нарастанию в его творчестве реалистических элементов, — принцип «подражания природе», т. е. в данном случае звукоподражательности стиха. «Знаток, — пишет он в том же своем «Рассуждении», — тотчас приметит, согласна ли поэзия с музыкой в своих понятиях, в своих чувствах, в своих картинах и, наконец, в подражании природе. Например: свистит ли выговор стиха и тон музыки при изображении свистящего или шипящего змия, подобно ему, грохочет ли гром, журчит ли источник, бушует ли лес, смеется ли роща — при описании раздающегося гула первого, тихо бормочущего течения второго, мрачноунылого завывания третьего и веселых отголосков четвертой». В ряде случаев Державину удалось, говоря его же термином, замечательно «одоброгласить» русский стих, создать высокие образцы музыкальной плавности, «гладкотекущести». В качестве примера этого может быть взято знаменитое начало «Видения мурзы», о котором такой выдающийся знаток, как поэт Батюшков, отозвался так — и слова его в какой-то мере сохраняют свою силу вплоть до настоящего времени: «Я не знаю плавнее этих стихов». На темноголубом эфире Легко заметить, что эти строки построены на нагнетении одного из наиболее музыкальных звуков, плавного звука л (в частности, настойчиво, в иных строках по три раза повторяемом звукосочетании Ла) при почти совершенном отсутствии р (в приведенных строках р встречается только два раза при тринадцати л). Для того, чтобы, еще нагляднее показать свойственные русскому языку «изобилие, гибкость, легкость и вообще способность к выражению самых нежнейших чувствований», Державин пишет девять анакреонтических стихотворений, в которых, — как он сам указывает, — «буквы р совсем не употреблено». Вот начало одного из них — «Соловей во сне»: Я на холме спал высоком, Вот начало другого: Теплой осени дыханье, Однако, наряду с подобной «легкостью» и «сладкогласием», стих Державина часто отличается намеренной жесткостью, шероховатостью, сгустками согласных, нарочитой затрудненностью в расстановке слов. Едва ли не еще замечательнее стих Державина в отношении «звукоподражания». Сам он, в качестве примера этого, приводит строку из своего стихотворения «Мой истукан». Наклонный к автоиронии поэт представляет себе, что его мраморный бюст будет сброшен неблагодарными потомками и скатится по длинной лестнице царскосельской Камероновой галлереи: «Стуча о крыльца ступень о ступени» — сту... сту... сту... Вот еще блестящие примеры звукоподражательных строк: «И гул глухой в глуши гудет», или «Затихла тише тишина» и т. п. Очень часто стих Державина обладает необычайной мощью звуков, огромной силой звуковой изобразительности. Таково знаменитое место «Водопада» (строфы 28—29), где рисуется единственная в своем роде «картина для слуха» — ощутимо даны самые разнообразные звуки — от шороха» до «рева» и многократно умноженного отражениями эхо в горах «гремящего по громам» грома. Утонченнейшим мастером и знатоком выказывает себя Державин и в области метрики и ритмики. Его «вольный стих», который он первым дерзает перенести из жанра басни в жанры высокой лирики, отличается подчас, как и его звукопись, замечательной изобразительностью. Вот как, например, рисует он явление поэту музы, слетающей к нему «как зефир», как резвый «ветерочек» («Любителю художеств»): Как легкая серна́ Позволяет себе Державин и еще большую метрическую дерзость: пишет иногда «смешением мер» — соединением различных стихотворных размеров (см. замечательное его стихотворение «Ласточка»). Что касается разнообразия строфического построения стихов, то с Державиным в этом отношении мало кто может итти в сравнение. Называя Пушкина первым, подлинно и во всех смыслах, совершенным «поэтом-художником на Руси», Белинский соглашался признать в стихах Державина только «проблески художественности». Действительно, многое, что было только начато Державиным, нашло свое завершающее художественное воплощение в творчестве Пушкина. Однако даже и величайший Пушкин не реализовал всех возможностей, заключенных в поэзии Державина, не охватил всей широты державинского поэтического искусства. Этим объясняется то, что даже и после Пушкина поэзия Державина продолжала оказывать непосредственное воздействие на ряд позднейших явлений нашей литературы. Яркая красочность и ослепительный блеск державинских зарисовок природы сказались на пейзажной манере Гоголя, автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки», так же как патетически величавый образ России — в лирических отступлениях его «Мертвых душ». Предпринятые Державиным опыты «смешения мер», мимо которых полностью прошел Пушкин, были продолжены Тютчевым, в лирике которого вообще своеобразно оживает державинская струя. Некоторые аналогии «смешанному» жанру од Державина, соединяющему воспевание с шуткой и сатирой, — его «шуточному тону», который вместе с тем «есть истинно высокий лирический тон» (Белинский), можно найти в творчестве Маяковского.

|

| © «Г.Р. Державин — творчество поэта» 2004—2026 Публикация материалов со сноской на источник. |

На главную | О проекте | Контакты |