|

|

13. Последнее лето в деревне. Болезнь и смертьБольшая часть дневника г-жи Львовой посвящена воспоминаниям о последних неделях, проведенных Державиным в Званке, описанию кончины и погребения его. Эти страницы начала она писать через три недели после его смерти, случившейся так неожиданно, что первое время домашние не могли опомниться от отчаяния и вполне осознать свою потерю. «Начну, — пишет Прасковья Николаевна, — с минуты нашего приезда на Званку. Мы прибыли 30-го мая, в самую чудную погоду, в 5 часов утра. Едва взобрались мы на гору, как нас обрадовал вид цветущих сиреней, особенно тех деревьев, которые стояли вправо от дома и под окнами дядина кабинета. Восхищаясь всегда красотами природы, он вместе с нами как будто помолодел при этом виде и несколько раз подходил к деревцам, дивясь необыкновенной величине цветов и свежести темно-зеленых листьев в сравнении с деревьями, оставленными нами в петербургском нашем саду. Побыв недолго в комнате, мы опять вернулись на воздух наслаждаться великолепным утром. Но каково же было наше удивление, когда ни одного из поразивших нас цветов уже не было видно: целая туча крупных жуков вдруг спустилась на милые наши сирени и в одну минуту уничтожила весь пышный цвет, а листья потеряли свежесть и приняли красный оттенок. «Видно, сглазили!» — сказал дядюшка, и мы с грустью воротились в комнату. За завтраком много говорили мы об этом странном явлении: Александра Николаевна увидела в нем дурное предзнаменование, а я пожурила ее за суеверие. Дядя и тетушка пошли отдохнуть до обеда. Только что откушали, и люди едва успели убрать со стола, как поднялся ужасный ветер. Волхов страшно надулся, началась гроза, молния ежеминутно сверкала. В 5 часов управляющий пришел сказать, что возле Верочкина вяза четырех женщин свалило с ног ударом молнии; одну, совсем почерневшую, принесли в дом без признаков жизни, другие две лежали без движения, а у четвертой опалило ноги и руки и отшибло слух. «Как нынешний год наш приезд несчастлив!» — сказала Дарья Алексеевна; во всех нас случившееся пробуждало самые печальные мысли. Между тем гроза прошла, явилось солнышко, ступени крыльца совсем обсохли, и дядя, севши на них, вместе с нами наслаждался видом, который действует так успокоительно на душу. «Как здесь хорошо! — повторял он, глядя на проходившие мимо дома парусные суда. — Не налюбуюсь на твою Званку, Дарья Алексеевна, прекрасна, прекрасна!» Говоря это, он иногда вполголоса пропевал любимый им марш Безбородки. Наша жизнь потекла безмятежно обыкновенным порядком. Каждый день я читала вслух дяде — час поутру и час же или два под вечер. После обеда он немного отдыхал, потом мы читали до бостона, который сменялся ужином, и этим оканчивался спокойно проведенный день. Часто дядя, расставаясь с нами, повторял свой стих: Блажен кто поутру проснется

Читали мы то газеты и журналы, то «Историю» Ролленя в переводе Тредьяковского; слушая его ужасную прозу, дядя смеялся или пожимал плечами и предсказывал мне, что я над этим слогом вывихну себе челюсти. Для разнообразия мы иногда после обеда читали «Бахарияну» Хераскова, эту смесь всякой всячины из русских сказок с привидениями, превращениями и разным тому подобным вздором. Из этой книги мы, впрочем, читали не более одной песни в день. «Экой бред! — говорил дядя. — Однако забавно; стихи гладки, описания природы хороши, и к тому же так хитра завязка, что все хочется конца дознаться». Иногда он от души смеялся. Мне кажется, я и теперь вижу перед собой его доброе, улыбающееся лицо, когда он сидел на этом красном диване с Тайкой за пазухой, то слушая мое чтение, то раскладывая гран-пасьянс. Часто я представляю себе, как он расхаживал взад и вперед по комнате или объяснял нам разные места из священного писания, упоминая о самых замечательных толкователях его. Тогда глаза его сияли ярким блеском; огонь души возвращал ему прежнюю силу; цвет лица оживлялся; он говорил красноречиво и убедительно. Особенно я замечала это, когда речь шла о Боге, о правде или о поэзии. Любил он также говорить о времени Екатерины II, когда еще молодое воображение его было во всей своей силе и расцвечивало жизнь обольстительными мечтами. Он говорил мне о славе России в это царствование, о великих людях, украшавших его, о первых своих одах, которые без его ведома были представлены государыне и внушили ей желание увидеть его; вспоминал, как милостиво он был принят ею, каким взором она окинула с головы до ног того, кто, как она выразилась, «так хорошо знает меня». «Я век этого взгляда не забуду, — говорил добрый дядя, — я был молод; ее появление, величие, ее окружавшее, этот царственный взгляд, — все меня так поразило, что она мне показалась существом сверхъестественным. Но теперь, как все это поразмыслю, должен сознаться, что она... мастерски играла свою роль и знала, как людям пыль в глаза бросать». Желая продолжать «Объяснения», которые он продиктовал старшей сестре моей на первые четыре тома своих сочинений, он велел мне читать вслух недавно отпечатанный V том; но через несколько времени сказал мне: «Эта часть как-то скукой пахнет и напоминает то время, в которое она писана была, или, попросту сказать, оттого что я стар стал». Зять мой Воейков, приехав из Тамбова, привез с собой книгу, которую очень хвалил, — объяснение литургии. Державин уже прежде читал ее, но, позабыв содержание, захотел снова перечитать и взял свою лупу (зрение его в это время стало ослабевать); но через несколько минут сказал мне: «Паша, почитай мне вслух, но не торопись: ты плохо договариваешь окончательные слова, а я и совсем плохо слышу». Часто, прельстясь хорошей погодой, мы прерывали чтение, и он садился на ступени крыльца. Зная, что он любит слушать наше пение, я принималась играть на арфе, и мы с Александрой Николаевной (Дьяковой) пели его стихи «Вошед в шалаш мой торопливо». А он между тем любовался картинами природы, особливо тихим Волховом, в котором, как в зеркале, отражались красивые берега. Раз утром (кажется, 1-го июля) я читала то место объяснения литургии, где речь идет о благоговении, с каким присутствующие должны все свое внимание сосредоточивать на священнодействии. «Как это трудно! — сказал дядя. — Как часто во время службы о молитве и не думаешь. Правда, иной раз сердце разогреется, слезы брызнут от восторга; кажется, как бы искра Господня заронится в душу, вспыхнет; но потом суета мирская опять займет собою, и искра эта божественная совсем потухнет. Я в таком восторге, стоя у заутрени на Светлый праздник, написал первую строфу оды «Бог»; слезы катились градом, и с чувством, исполненным благодарности, я написал то, что сердце мне сказало». После этих слов, сильно на меня подействовавших, дядя стал прохаживаться по комнате. Я села за фортепиано и взяла andante арии принца Людвига Прусского; эта тихая, меланхолическая музыка понравилась дяде. Подойдя ко мне, он спросил: «Что это ты играешь?.. как это мне нравится!.. Верно, принц Людвиг был меланхолик». Я рассказала ему подробно, как этот принц умер молод, как о нем жалели лучшие знатоки музыки. Выслушав меня, он попросил повторить пассаж; я сыграла его несколько раз еще и после обеда, пока дяденька раскладывал пасьянс. «Прекрасно, прекрасно!» — твердил он, проходя мимо в свой кабинет, чтобы там отдохнуть немного. Мы пошли наверх, читали и работали, пока он проснется. Услышав, что он встал, мы сошли вниз, чтобы с ним и с тетушкой провести остальной вечер. Только что он меня увидел, «представь себе, — сказал он, — твоя музыка так мне понравилась, что я сейчас видел во сне твоего принца Людвига и с ним об ней говорил». Желая развлечь дядюшку, который показался мне невесел, я предложила ему прочесть что-нибудь из его V тома. Он выбрал небольшую оду в греческом вкусе под заглавием «Полигимнии», имя вымышленное для обозначения девицы Стурдзы, которая однажды очаровала его на вечере у г-жи Свечиной, прочитав ему в совершенстве всю оду «Бог». Мы вышли из комнаты, так как он пожелал прогуляться по саду, и, взойдя на тот холм, что стоит влево от дома, встретили там тетушку. Она указала ему, как все посаженные ими обоими деревья хорошо принялись, так что и любимой его бани стало не видно. «Все это хорошо, прекрасно, — ответил он, — но все это меня что-то не веселит!» Когда же через минуту тетушка нас оставила, то он сказал: «Я стар стал и кое-как остальные деньки дотаскиваю». Это меня очень огорчило. Я поцеловала у него руку и заметила, что такое унылое расположение происходит, может быть, от состояния его здоровья, «Нет, — возразил он, — благодаря Бога, я сегодня здоров». С этим словом он воротился в комнату и опять принялся за пасьянс. Наступало 3-е июля, день его рождения. Накануне приехал Семен Васильевич Капнист, чтобы провести этот день с нами; это порадовало дядю: он стал его расспрашивать о политических новостях, о том что говорят в Петербурге и, услышав, как много недовольных и ропщущих, выразил удовольствие, что его там нет. «Живем мы здесь спокойно, — сказал он, — и долго меня в Петербург не заманят». Тетушка послала за священником, чтобы отслужить вечерню и молебен. Дядя был совершенно здоров, и нам оставалось только молиться, чтоб Бог сохранил нам его таким же. Сам он, стоя у двери, ведущей в гостиную, молился с тем выражением спокойствия и покорности, какое мы всегда привыкли в нем видеть в подобные минуты. Тайка лежала смирно на подушке, с которой приучена была не сходить, пока в комнате находился священник. По окончании молебна дядюшка пригласил священника напиться с нами чаю, говорил о хлебах, об ожидаемой хорошей уборке и спросил, когда граф Аракчеев ожидает к себе государя. «8-го или 9-го этого месяца», — было ответом. Время пребывания у нас моего двоюродного брата Семена протекло очень приятно: он сменял меня в чтении, а в промежутках мы предпринимали прелестные прогулки. Однажды (это было 4-го июля) Семен Васильевич предложил нам отправиться в Дымну. Погода была прекрасная, и так как он все утро был занят с дядей, то мы воспользовались для этой прогулки послеобеденным временем. Мы уже весело шли вдоль Волхова, когда вдруг нас догоняет посланный и объявляет, что дядюшка нас зовет, просит вернуться. Делать было нечего, пришлось отложить прогулку. «Куда это вы собрались?» — спросил меня Гаврила Романович, когда мы вошли в дом. — «В Дымну, дяденька: брат Семен там не бывал». — «Так и быть: другой раз там побывает, а теперь, Семен Васильевич, возьми-ка ты книжку да почитай мне, а вы, мои голубушки, садитесь». Вот мы и расселись, повесив нос, вокруг стола. Через минуту разыгралась страшная гроза с проливным дождем, и дядя, улыбаясь, заметил: «Хорошо же, что я вас вернул; посмотрите, какая погода; вы бы все перемокли, распростудились, занемогли бы; чего? перемерли, может быть. Смотрите, от скольких бед я вас избавил!» — Мы от всего сердца смеялись при этом перечислении внезапных несчастий, которые его предусмотрительность отвратила от нас. Вечер самым приятным образом закончил тихий и счастливый день. В среду, 5-го июля, дядя с утра не совсем хорошо себя чувствовал и за завтраком сказал нам, что ночью имел легкие спазмы в груди, после которых у него сделался жар и пульс поднялся; «вот тут забилось», — прибавил он, приложив пальцы к виску. Это встревожило тетеньку, так как он редко жаловался на спазмы, и она стала уговаривать его ехать в Петербург. «И! вздор какой, матушка! к чему мне ехать в Петербург? стоит ли того?» — отвечал он и, обратившись к Капнисту, решительно объявил, что не поедет. День был чудесный. Дарья Алексеевна, стоя у подъезда и любуясь гладкою, как зеркало, рекой, закричала мужу, сидевшему в гостиной: «Мамичка, поди-ка ты к нам; посмотри, как здесь хорошо!» Он тихо встал и побрел было к нам, но, почувствовав сырость вечернего воздуха, поспешно воротился и опять сел к столу за пасьянс. Вдруг я заметила сквозь окно быструю перемену в лице его; он лег на спину и стал тереть себе грудь; Дарья Алексеевна побежала за доктором. С этой минуты начались страдания Гаврилы Романовича; он стонал и даже кричал, но потом, успокоясь немного, удалился в кабинет и уснул. Мы между тем оставались на крыльце; расстроенная Дарья Алексеевна с необычайным выражением печали на лице проговорила: «Какой на нас на всех черный год! Куда ни обернись, везде горе: Лиза Ганичку схоронила, Нилов в петлю лезет, Бакунины разорены; вот, Боже мой, и у нас горе». Когда под вечер Державин проснулся и, чувствуя себя лучше, позвал своих на партию бостона, все стали уговаривать его ехать в Петербург советоваться с докторами, но он категорически отвечал, что ни за что не поедет и вместо того пошлет к доктору Симпсону подробное описание своих недугов. За бостоном он много смеялся, особливо тому, что мы ели такое множество плодов. По окончании игры он послал за Абрамовым и, гуляя по комнате, продиктовал ему письмо к Симпсону. Мы были так успокоены на его счет, что вместе с ним шутили над подробностями, которые он в письме сообщал доктору. Расстались мы совершенно веселые, видя доброе расположение дяди, который уверял, что после принятого лекарства он «встрепенется молодцом». На другой день, 6 июля, Семен Васильевич уехал в Петербург. Перед тем он показал мне хорошенькое четверостишие Вольтера, которое кончалось стихом:

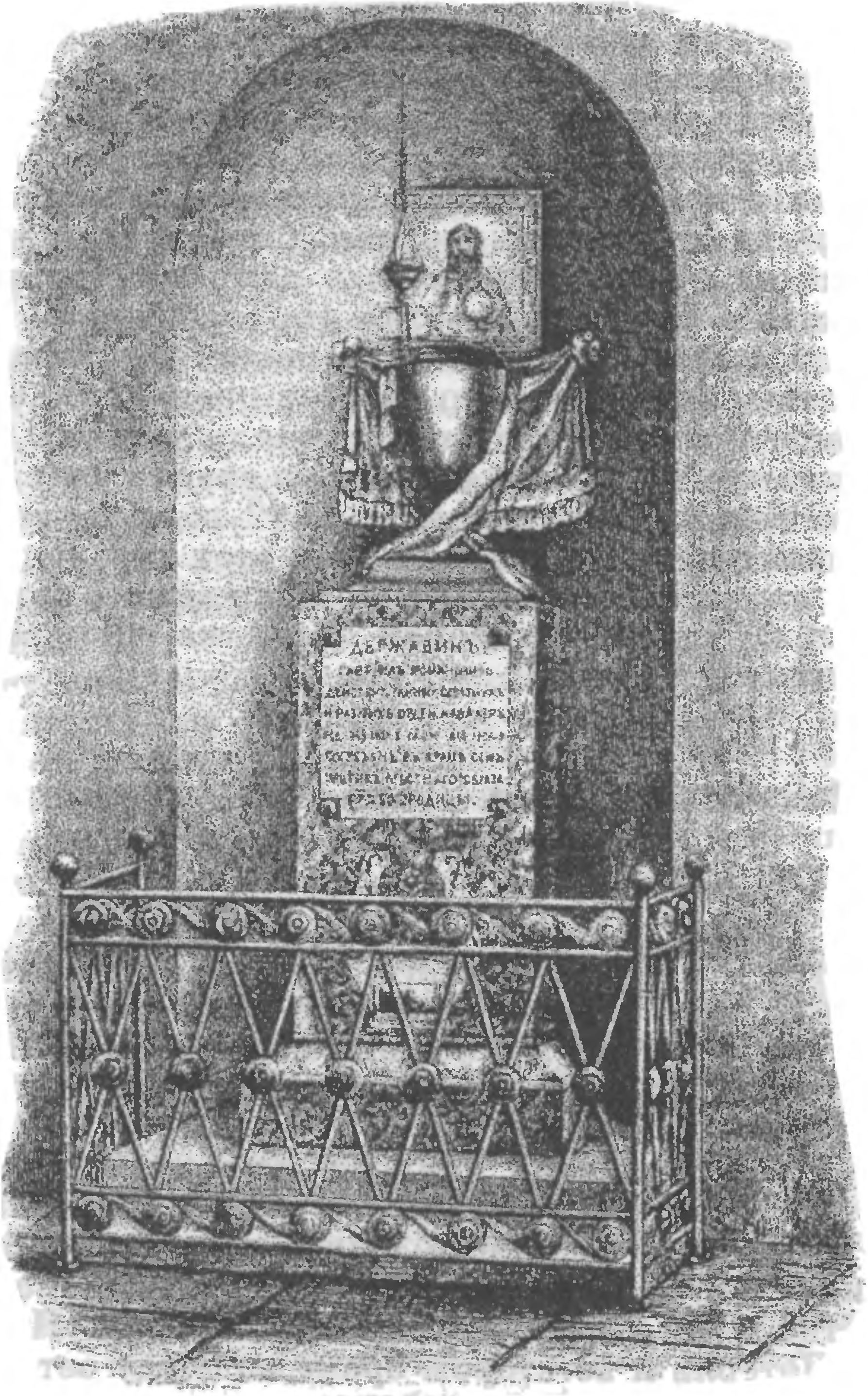

Дядя вошел к нам в эту самую минуту, и я была очень удивлена, услышав, что он читал наизусть эти самые четыре стиха. Никогда еще он не произносил при мне французских стихов, и я не могла воздержаться от улыбки. Он сказал мне, что знал их давно, и прибавил: «Тут очень тонкая философия». Желая поправить наше, по его мнению, ошибочное произношение стиха, он прочитал: «Il est grand, il est gras beau de faire des ingrats»; ему казалось, что тут непременно должна быть рифма. 7-го июля он чувствовал себя бодрым и велел мне взять том «Всемирного путешественника», книги, к которой мы всегда прибегали за неимением другого чтения, почему я и называла ее «Вечный путешественник». «Ну, как же ты можешь не любить этой книги? — говорил он мне. — Сколько тут любопытного, и у кого память хороша, сколько пользы прочесть ее! но я что прочел, то и забыл; опять за новое читаю». При этом чтении случилось незначительное обстоятельство, которое чуть не сделало меня суеверной, напомнив мне и попорченные сирени, и четырех женщин, разбитых грозою в самый день нашего приезда. Читая, я слышала, как пол несколько раз трещал, и мне невольно вспомнилось, что народ считает это дурной приметой: значит, говорят, хозяев выживает. Я старалась не обращать на это внимания и стала читать громче прежнего, но звук повторился, и дядя, заметив это, сказал: «Слышишь ли, Паша, как пол трещит?» Для успокоения самой себя и особенно дяди я объяснила это тем, что бюсты государя и императрицы недавно переставлены были из углов комнаты к дивану. «Пет, мой друг, — возразил он, — это трещит не по углам, а подле самых мраморных столбиков; мы сегодня перед обедом слышали все это с Дарьей Алексеевной; она и причины тому искала». Он не добавил, была ли найдена причина. Настало 8-е июля, последний день его жизни. Встав по обыкновению рано, он за чаем сказал нам: «Ну, слава Богу, мне стало гораздо легче». Обрадованная этим известием, я поспешила написать о том моим сестрам. Между тем меня позвали назад; я думала, что это для чтения, но дядя, видя что я готовлюсь приняться за «Всемирного путешественника», сказал мне: «совсем не я тебя звал, и не для того, чтоб читать; а вот кто изволит тебя спрашивать», — и при этом указал на двух птичек, которых с месяц тому назад тетушка взяла из гнезда и которые сделались до того ручными, что прилетали клевать корм из рук моих. Эти две проказницы обыкновенно садятся на самый верх люстры; но как скоро я лягу на пол, они тотчас спускаются, чтобы получить приготовленный для них хлеб с молоком. Это очень тешило дядю. Полюбовавшись на них и в этот раз, он сказал мне: «Впрочем, мой друг, ежели тебе не скучно, то почитай мне». — «Я с удовольствием читать стану, милый дяденька», — отвечала я и тотчас взяла книгу. Тетушка, бывшая при этом, поцеловала его несколько раз и пошла заниматься своим делом. Я читала до самого обеда. Дяде захотелось кушать, но по совету врача он согласился потерпеть до ужина и заказал себе к 8-ми часам вечера уху, заметив, однако, доктору: «Хорошо тебе, братец, с полным брюхом мне есть запрещать; мой-то желудок ведь пуст и есть просит». Между тем спазмы в груди возвращались несколько раз; но он продолжал сидеть за бостоном. Вечером, в восьмом часу, приехали к нам соседи, князь Шихматов и его зять, молодой Тырков, и дядя разговаривал с ними, жалуясь в шутку, что его морят голодом, что против него заговор. После отъезда гостей он расположился ужинать, но едва съел две тарелки ухи, как ему сделалось очень дурно. Побежали за доктором. Он прописал шалфей; а я советовала лучше напиться чаю с ромом. Гаврила Романович шутил над людским самолюбием, которое заставляет всякого настаивать на своем мнении. Однако больной должен был перейти в спальню и лечь в постель. Пока девицы ужинали, Дарья Алексеевна оставалась у него; но вскоре вышла совершенно расстроенная его стонами и бредом. Я сменила ее; он очнулся, но страдания продолжались. «Ох, тяжело! ох, тошно! — вскрикивал он по временам. — Господи, помоги мне, грешному... Не знал, что будет так тяжело; так надо! Господи, помилуй меня, прости меня!..» «Так надо, так надо! не послушал», — повторял он, разумея, вероятно, что поел слишком много ухи против запрещения жены. Наконец, однако, он успокоился, и его кроткое расположение духа возвратилось. «Вы отужинали? — спросил он. — Больно мне, что всех вас так взбудоражил; без меня давно бы спали». Вошла Дарья Алексеевна и стала уговаривать его ехать на другое утро в Петербург. Сначала он противился, но потом обещал. Скоро страдания и стоны возобновились. Доктор потерял голову и послал за советом к Дарье Алексеевне, которая не в силах была оставаться свидетельницею мучений мужа. Вдруг больной захрапел, и потом все смолкло...» Прасковья Николаевна одна не отходила от него и молилась. Не переводя духа, она прислушивалась, не издаст ли он еще хоть одного вздоха. И вот он, приподнявшись немного, вздохнул глубоким и долгим вздохом. И опять воцарилось молчание. При виде смутившегося доктора Прасковья Николаевна с беспокойством спросила: «Дышит ли он еще»? — «Посмотрите сами», — отвечал доктор и протянул ей руку больного; рука была еще тепла, но биение пульса прекратилось. Она приблизила губы свои к его губам, но уже не почувствовала его дыханья. Все было кончено. Через минуту за ней прислала Дарья Алексеевна и, несмотря на старания племянницы скрыть в первые минуты истину, она все поняла и воскликнула: «Его на свете нет! Господи, он скончался, приобщиться не успел!» Невозможно описать ее отчаянья, говорит молодая Львова. Последняя приняла на себя все печальные заботы, вызываемые кончиною близкого человека. Трогательно описывает она впечатления, испытанные ею в первые минуты: «Я воротилась в скорбную комнату, где так недавно еще всего надеялась. Какая ужасная перемена! шум, рыдания, говор нескольких голосов разом, открытые окна, стол посредине комнаты, а он! он лежал в постели, как будто спящий глубоким и тихим сном. Лицо его сохраняло всю свою ясность, никакого отпечатка страдания; казалось, ему снились приятные сны... Я послала нарочного в Петербург к С.В. Капнисту с просьбою скорее приехать. Вскоре явились Тырков и князь Шихматов, которых мы видели накануне; но тогда они оставили нас спокойными и счастливыми, а теперь... Как все изменила одна минута!.. Как описать отчаяние всех, меня окружавших, и собственное горе мое при мысли, что я более не увижу того, кто заменял мне отца, кого я не покидала целых тринадцать лет, кто любил меня, как родную дочь. Между тем по моему приглашению пришел священник и стал читать отходную. Дядя уже лежал на столе со сложенными руками; в головах был образ, кругом горели свечи... Горячо помолившись за него и за бедную тетеньку, я не в состоянии была оставаться долее в комнате и, отворив дверь, которая вела из гостиной в сад, я стала бродить по горе. Было три часа утра; солнце вставало во всем своем величии; ни облачка на небе, везде глубокая тишина, легкий туман покрывал еще поля, Волхов как будто остановился в своем течении, со всех сторон пели и щебетали птички. Но я ничем не могла наслаждаться: мне бы хотелось, чтоб все отвечало моей скорби. Увидев за окном тетеньку, я воротилась в комнату; мы вошли в кабинет покойного. Там все еще дышало его присутствием: еще горела свечка, которую сам он зажег; молитвенник был раскрыт на той странице, где остановилось его чтение; тут лежало еще платье, которое он недавно скинул. Мы увидели аспидную доску, на которой он за два дня перед смертью (6-го июля) начал оду о быстроте времени; первая строфа была ясно написана, и он сам читал ее Семену Васильевичу. За нею следовали два стиха второй строфы, которую смерть помешала ему кончить... Мы ушли наверх, чтобы дать перенести тело в столовую. Потом, сойдя опять вниз, я просила священника остаться с нами, чтобы отслужить панихиду вечером и на другой день рано утром. Этот добрый старик, горько плакавший вместе с нами, не мог исполнить моего желания. «Государь, — сказал он, — в Грузине. Он завтра в 7 часов утра проедет близехонько от моей церкви и, может быть, пожалует ко мне». Тогда я вспомнила разговор дядюшки с этим самым священником о времени проезда государя. «А что, — спросил молодой Тырков, — если государь, будучи только в 5-ти верстах отсюда, узнает о кончине Гаврилы Романовича и пожелает заехать, чтобы в последний раз проститься с ним? Как вы примете его?» — Этот вопрос был сделан потому, что печальному зрелищу совершенно недоставало того благолепия, которое бы сколько-нибудь отвечало положению и средствам дяденьки. Ни в одной из церквей в окрестностях нельзя было достать даже приличного покрова, так что я принуждена была прикрыть тело простой кисеей, чтобы защитить его от мух. Занятая одним горем своим, я едва слышала то, что говорил Тырков: он повторил, что государь так уважал моего дядю, что, конечно, захочет почтить его память своим посещением. — «Он не приедет, — сказала я, — я в том уверена». И правду сказать, по всему, что я тогда чувствовала и что происходило вокруг меня, я желала в душе, чтобы предположение Тырнова не осуществилось. Так было на самом деле. Священник воротился в восемь часов утра; государь проездом входил в его церковь, и, поцеловав крест, много говорил со священником, но, по-видимому, вовсе не знал о смерти моего дяди. Вероятно, граф Аракчеев, радуясь великой чести видеть императора в своем имении, не пожелал возмущать его удовольствия горестным известием, а может быть и сам он еще не знал об этой потере». В понедельник, 10-го июля, приехали в Званку Александр Николаевич Львов и Семен Васильевич Капнист, но ничего не привезли с собой для похорон. Тогда только Прасковья Николаевна поручила брату закупить все нужное в Новгороде, а по желанию Дарьи Алексеевны он должен был выхлопотать там разрешение похоронить останки Гаврилы Романовича в Хутынском монастыре, местоположение которого всегда ему нравилось и где он часто бывал у преосвященного Евгения. «Между тем домашняя челядь, не видя над собой твердой власти хозяина, позволяла себе разные беспорядки; рассылаемые туда и сюда по разным надобностям, люди возвращались с целыми бочонками водки и приходили в пьяном виде спрашивать приказаний или толковать о своем освобождении. Не одни мужчины, но и женщины напивались, как они говорили, с горя. С 10-го по 11-е, в три часа ночи, меня вызвали в прихожую. «Сударыня, — сказал Савка, — извольте пожаловать еще водки: у пономаря в горле пересохло». Я сошла с лестницы, и как болезненно сжалось мое сердце, когда я услышала с одной стороны молитвы над прахом дяди, а с другой, на дворе, — песни и пляски беспутной прислуги! Разумеется, я заставила замолчать эту челядь; изнуренная от всех напряжений, так как с памятного вечера я еще ни на минуту не смыкала глаз и горела в беспрерывном жару, я чувствовала себя так дурно, выдавая водку этому пьянице, что непременно упала бы, если б он же не поддержал меня. 11-го июля все было доставлено из Новгорода, и Дарья Алексеевна решила в следующую ночь отвезти тело. Я сошла вниз, чтобы присутствовать при последней службе. Покойник был уже в гробу; несколько священников окружили его и начали тихим голосом петь вечную память. В комнате раздавались рыдания; став на колени, я про себя повторяла: «Вечная память и в сердцах наших милому дяденьке!» Сколько сирот, которым он так же, как и мне, заступал место отца, будут вечно благословлять его; сколько людей, несправедливо гонимых и нашедших в нем защитника, будут молиться за эту праведную душу! Какая в нем была поспешность, какое нетерпение делать добро! Какой в нем являлся юношеский жар, когда дело шло о том, чтобы помочь ближнему! Как он тогда не любил откладывать! — Я желала проводить печальную процессию хоть до лодки, которая повезет тело в Хутынь, но мне пришли сказать, что тетушка обо мне тревожится. Я поспешила ее успокоить; она взяла с меня обещание непременно остаться с нею. Тяжело мне было согласиться; я пожелала по крайней мере в последний раз проститься с дядюшкой. Двоюродный брат Семен проводил меня к нему: ужасная минута!.. Было двенадцать часов ночи, когда я воротилась к тетушке: она была в угловой комнате. Боясь, чтобы она не увидела из окон, как будут переносить гроб на лодку, я попросила ее перейти во внутренние покои — она послушалась и легла в постель. Кузины и я расположились в угловой комнате. Долго царствовало вокруг нас тяжелое молчание. Но как были мы потрясены, когда вдруг раздалось погребальное пение! Гроб только что понесли, и это пение вполголоса походило скорее на протяжные стоны, которых мы, может быть, и не расслышали бы, если б в комнате не было так тихо. Я бросилась запирать все двери и, войдя в комнату, обращенную окнами во двор, увидела толпу людей, которые, неся гроб на головах, стали медленно спускаться с горы. Величественно было это зрелище в тихую, темную ночь; различать предметы можно было только при свете фонарей: сквозь тьму ясно светились широкие серебряные галуны на гробе, который беспрерывно удалялся и наконец поставлен был на лодку. Брат мой Александр вернулся только в четверг, 13-го июля, день именин покойного дяди. От него мы узнали, что погребение совершено было накануне с таким благолепием и порядком, каких он и не ожидал. Офицеры конно-егерского полка, в котором брат мой прежде служил, пожелали сами нести гроб в церковь. Скудный Новгород, где обыкновенно ничего нельзя найти, на этот раз доставил все нужное, и благодаря помощи доброй г-жи Путятиной все обошлось вполне прилично. Службу отправлял сам архиерей. Надгробие Державина в Хутынском монастыре Как я узнала, обычай требовал, чтобы после погребального обряда сделано было два угощения, одно священникам соседних селений, а другое — бедным. Я выбрала для этого 13-е число, день собора Гавриила. Надо было накормить более 500 человек. В день приезда Александра вся эта толпа собралась на большой поляне вправо от господского дома, под горой. Там мы прежде всегда устраивали праздник крестьянам, а теперь тут должны были пировать священники, хоронившие дядю моего! Итак, вот гости, которых он нам обещал на этот день! вот какое пение суждено нам было слушать в день его ангела! Вот для чего, за несколько времени перед тем, он просил тетушку припрятать настрелянную дичь и благодарил ее за испеченные булки. Приближалось окончание шестинедельного срока, и Дарья Алексеевна решилась провести наступавшие дни в монастыре. Мы отправились из Званки 15-го августа водою. Сперва остановились мы у Кожевниковых, а 16-го, около 7 часов вечера, увидели монастырь. Он возвышался над горою, и заходящее солнце прощальными лучами позлащало его колокольни. Архиерей был предварен о приезде тетушки, и когда из Хутыня завидели ее лодку, то по его приказанию зазвонили к вечерне, в предположении что вдова отправится прямо в церковь. Но она только на другое утро присутствовала на заупокойной обедне и панихиде по своем муже; молясь на коленях, рядом со мною, она заливалась слезами, и скоро при имени боярина Гавриила вся церковь огласилась рыданием, как будто ее наполняли дети, оплакивавшие своего отца». Этим кончаем мы извлечения из рассказов П.Н. Львовой. Вот еще несколько подробностей, относящихся к погребению Державина и слышанных нами от других его родственников. Гроб был малиновый; он был поставлен на устроенный в лодке катафалк с балдахином и четырьмя массивными свечами, которые возвышались с обеих сторон на церковных подсвечниках. Ночь была так тиха, что они горели во все время плавания. На переднем конце лодки поместились певчие; на корме перед налоем псаломщик читал молитвы. Лодка шла бечевою; позади следовала другая лодка, в которой были провожавшие первую родственники. Тело погребено в приделе соборной церкви монастыря, против местного образа Пресвятой Богородицы; над гробом на каменном полу высечена надпись. В стороне против стенной ниши, за чугунною решеткой, стоит мраморный памятник: над высоким четырехугольным пьедесталом, передняя сторона которого покрыта медной доской с надписью, возвышается мраморная же урна, а у подошвы, над ступенями, медная лира. Вверху ниши, перед образом Спасителя, горит неугасимая лампада (только зимой не выдерживающая холода и сырости). На содержание этой лампады и на поминовение Гаврилы Романовича вдова назначила проценты с пожертвованных ею на этот предмет 3000 руб. В сооружении надгробного памятника приняла участие в 1833 году Российская академия, уделив на него из своих сумм 5000 руб. По смерти Дарьи Алексеевны, в 1842 году, повторилось погребальное шествие по Волхову, но на этот раз ладью буксировал пароход, на котором находились ближайшие родные со священником; прах вдовы похоронен здесь же, причем склеп несколько увеличен.

|

| © «Г.Р. Державин — творчество поэта» 2004—2024 Публикация материалов со сноской на источник. |

На главную | О проекте | Контакты |