«Искусство памяти»

Посылая в конце июня 1807 года только что завершенный текст «Жизни Званской» Евгению Болховитинову, Державин сопроводил его небольшой акварелью работы своего письмоводителя, а по совместительству домашнего живописца, архитектора и устроителя фейерверков Евстафия (Астафия) Михайловича Абрамова1. Акварель, выполненная в соответствии с описанным выше изобразительным каноном «Дома Поэта», представляла барский дом на высоком берегу величественного Волхова, деревенские домики на склонах и парусники на реке. Впоследствии тем же Абрамовым с нее было снято, «для памяти потомству», несколько гравюр (одна из них прилагалась ко второй книжке «Вестника Европы» за 1810 год). Надпись, сделанная на обратной стороне акварели рукой Державина и датированная 22 июня, гласила:

На память твоего, Евгений, посещенья,

Усадьбы маленькой изображен здесь вид.

Гораций как бывал Меценом в восхищеньи,

Так был обрадован тобой мурза-пиит.

Слово и образ, текст и изображение дополняли, объясняли и в каком-то смысле дублировали здесь друг друга, образуя некоторое трехчастное единство (стихотворение — акварель — стихотворная надпись к акварели), по своей семантической структуре сходное с эмблемой и подчиненное одной цели — запомнить.

Подобно тому как торжественные оды и другие «случайные стихотворения» (как называли в начале XIX столетия, по аналогии с французским термином, стихотворения «на случай» (poèmes de circonstance)) не могут изучаться вне культурного и политического контекста, их породившего, в отрыве от события, послужившего поводом к их написанию, так и поэтика «Жизни Званской» не может быть адекватно воспринята в отрыве от ее прагматики. Поэтому одним из наиболее продуктивных контекстов для рассмотрения этого стихотворения представляется «искусство памяти».

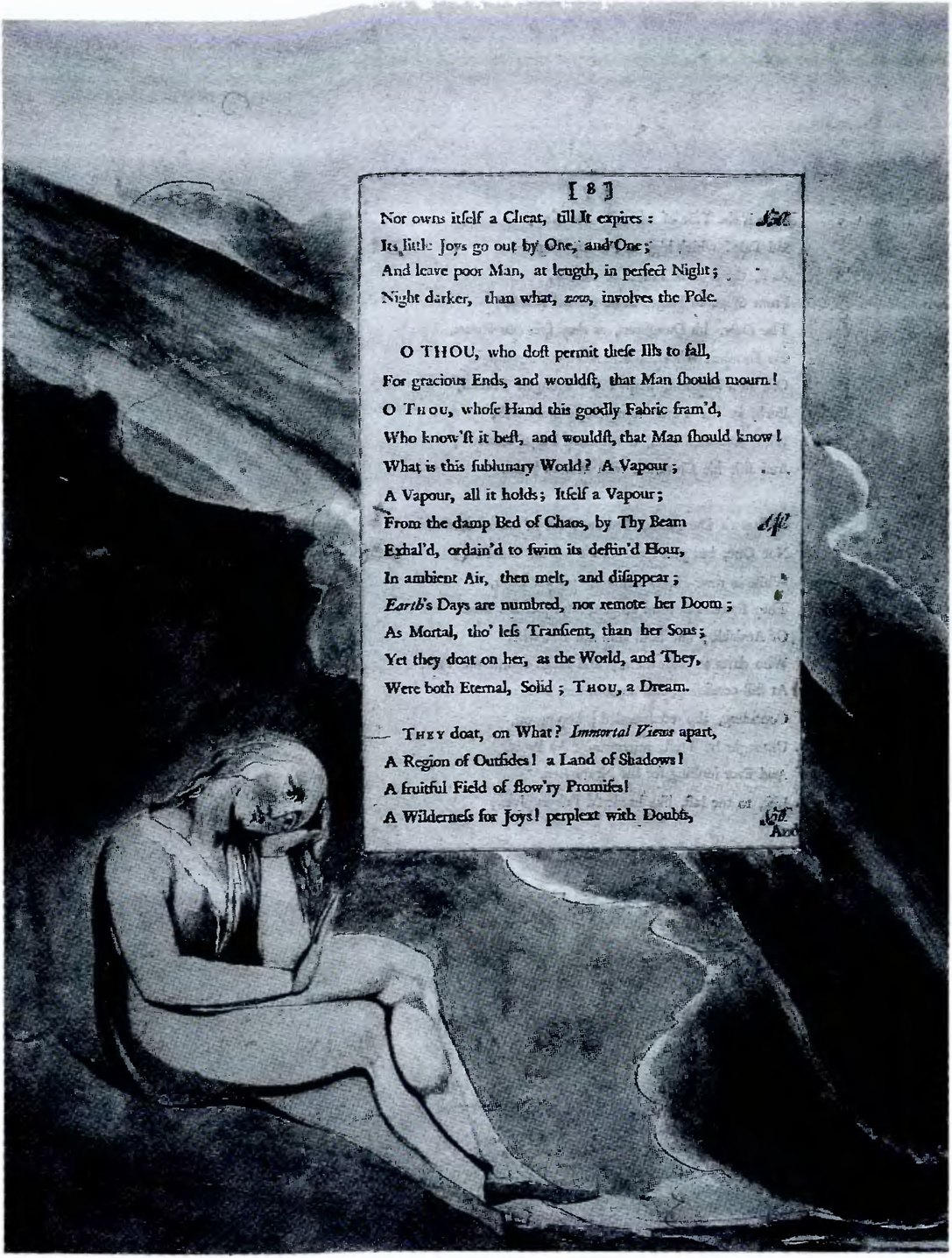

- [Сад Памяти. «Прихожу к равнинам и обширным дворцам памяти», — писал Августин в десятой книге «Исповеди» (X, 8). Согласно большинству мнемонических техник, заучиваемая речь должна быть вписана в некоторое воображаемое пространство (последовательная связь между суждениями переводится тем самым на язык перспективного расположения соответствующих образов). Восстановить маршрут «по точкам» и пройти по нему, расставляя по порядку встречающиеся образы, — значит вспомнить: «...для ясности памяти важнее всего распорядок. Поэтому тем, кто развивает свои способности в этом направлении, следует держать в уме картину каких-нибудь мест и по этим местам располагать воображаемые образы запоминаемых предметов <...> порядок мест сохранит порядок предметов, а образ предметов означит самые предметы, и мы будем пользоваться местами, как воском, а изображениями, как надписями» [Пер. Ф.А. Петровского (Цицерон 1994, 201)]. Понятые таким образом «места» превращаются в своего рода мнемонический палимпсест. Если, говоря о «системе мест», античные риторы имели в виду главным образом комнаты или здания2, если символическим центром ренессансной системы явился Театр Памяти Джули о Камилло3, то в XVIII веке пространственной метафорой памяти становится Сад.

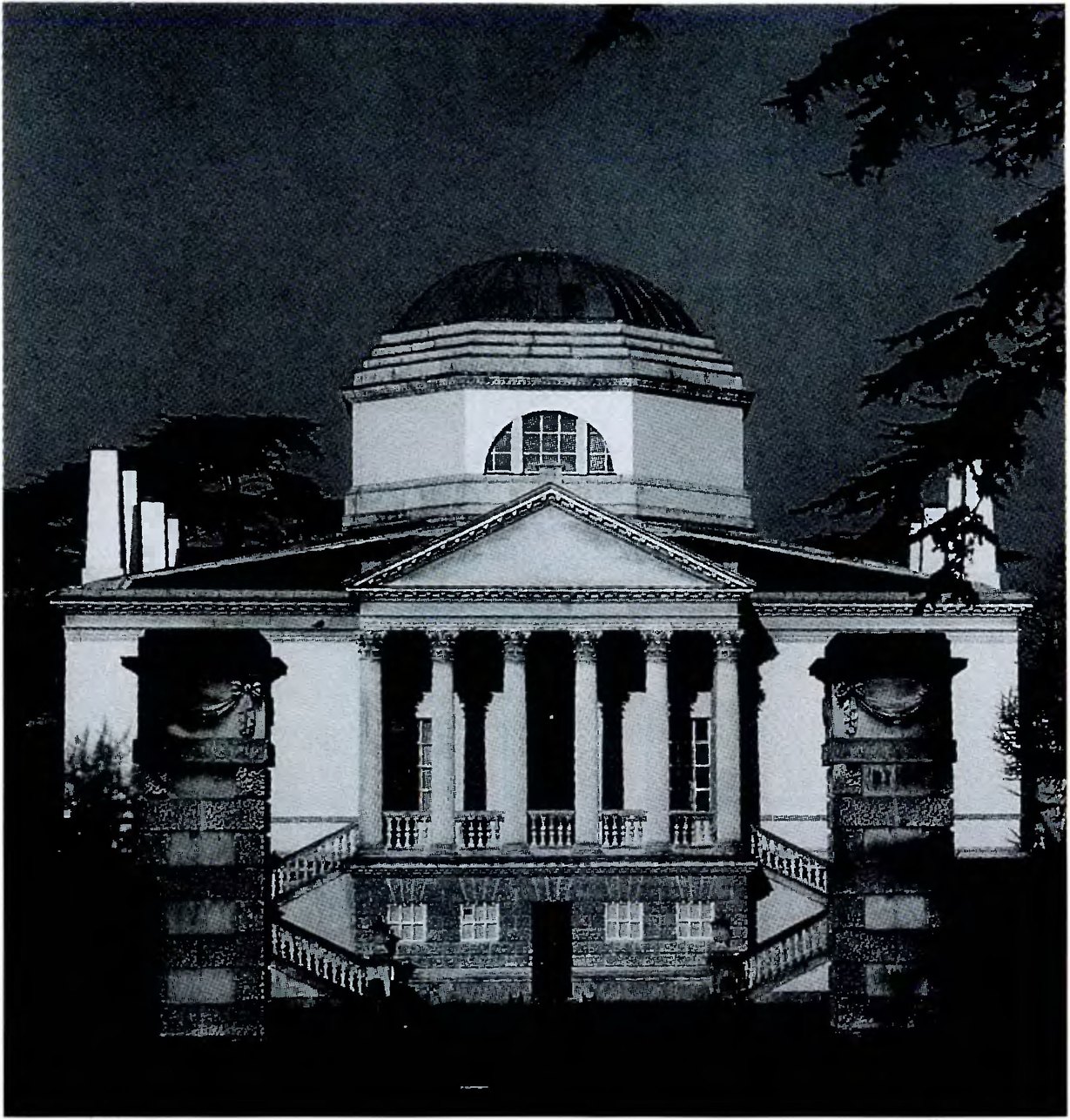

В ряду тропов, выработанных, развитых и усвоенных риторикой Просвещения, метафоре сада принадлежит особое место. Вне ее бытования немыслима в эту эпоху ни история философии, ни история литературы, ни история как таковая. С разными формами садовых ансамблей сравнивались разные политические системы и типы художественной композиции; садам уподоблялись жанры, роды и виды литературы: «героическим» садам Кенсингтонского парка противопоставлялись «пиндарические» композиции Чисвика и Шенстона, таящие в себе бесконечное количество неожиданностей и «поворотов сюжета» (Paulson 1975, 50)4. Дело, конечно, не столько в метафоре, сколько в реалии: «Садовая революция», в первые десятилетия XVIII века противопоставившая геометрическому абсолютизму Версаля задумчивую стереометрию естественных парков, стала своеобразным эстетическим постскриптумом «Славной» английской революции 1688 года. Принципиальная роль принадлежала здесь Джону Локку и его ученику Шефтсбери, с презрением отзывавшимся о «симметричном посмешище царственных садов» («formal Mockery of princely Gardens» (Ackerman 164)).

В «Опыте о критике» Поуп писал: «Коль в правила сии вперим мы умный взор, / Найдем, что все они суть чистая природа, / Лишь в чем устроена; Подобно как Свобода / Она смиряется законами ума, / Которые себе уставила сама» (Поуп 1806, 6) («Those Rules of old discovered, not devis'd, / Are Nature still, but Nature Methodiz'd; / Nature, like Liberty, is but restrained / By the same laws which first herself ordained» (курсив автора. — Pope 1963, 146». Свободное общество и природа живут по своим собственным, органически присущим им законам и подчиняются лишь тем предписаниям и ограничениям, которые сами на себя налагают (эта идея легла в основу ранней поэмы Джеймса Томсона «Свобода» (Liberty (1736)). Организованные в соответствии с этим принципом сады и парки, называемые отныне «английскими», быстро распространились и на континентальную часть Европы (Hunt 2002, 90—104). Автору уже цитированного нами «Опыта о Великобритании», опубликованного в 1805 году в «Северном Вестнике», английский сад представлялся метонимией всей британской цивилизации: «Великобритания, и более собственно Англия, лежит в самом умеренном климате. Не распаляются в ней от жара и не замерзают от хлада человеческие нервы <...>. Поверхность ея возвышенная, большую часть года зеленеющая, обработанная, представляет вид известного нам, Английского сада» (Опыт о Великобритании 1805, 153).

Освоение английского сада осуществляется одновременно на двух уровнях — зрительном и эмоциональном: внешняя и внутренняя топографии не просто сосуществуют, но постоянно перетекают друг в друга. Поэтический прием «интериоризации» («превращения мира наблюдаемого в мир пережитый» (Гаспаров 1997, II, 24)) оказывается основным механизмом восприятия такого пейзажа, а проходящая перед мысленным взором череда образов, вызванных внешними впечатлениями и связанных между собой по ассоциации, дублирует или даже подменяет собой физическое перемещение наблюдателя в пространстве5. Выбор растений и архитектурных элементов, помещенных в саду, позволяет включать в ландшафтный определенный «сюжет» контраст настроений.

Сад-Память работает по принципу метонимии: из детали, следа, обломка восстанавливает утраченное целое. В одном из уже хорошо нам знакомых эссе «Удовольствий от способностей воображения» (1712) — серии статей Джозефа Аддисона, опубликованных им в «Зрителе», — философ писал: «Легко приметить можно, что одно какое-нибудь обстоятельство виденного нами прежде, приводит часто на память целое зрелище, и возбуждает бесчисленное множество идей в воображении. Особенный какой-нибудь запах, или цвет, может вдруг наполнить душу изображением полей, или садов, в коих мы в первый раз его почувствовали, и представить нам всю многоразличность сопровождавших его предметов (variety of images)» (Аддисон 1793, X, 496—497).

К метафоре сада Аддисон обращался в статьях, посвященных разным на первый взгляд сюжетам: собственно памяти (№ 417), литературной композиции и стилю (№ 417 и 476), удовольствиям «истинно мудрого человека» (wise man) (№ 93 и 94). В «Удовольствиях от способностей воображения» сад становится метафорой не только памяти, но и восприятия Времени как такового — не в его протяженности, но в его растяжимости, следствием которой является человеческая способность почти до бесконечности длить, разворачивать и мысленно распространять мгновение.]

«Почти все прежние элементы поэзии Державина представлены в "Жизни Званской", — пишет Пумпянский, — на нее можно смотреть, в известном смысле, как на итог если не всей, то лучшей (одической) части поэзии Державина» (Пумпянский 2000, 123). Поэтическая прогулка по званским окрестностям намечает контуры своеобразной «мнемонической карты», обращение к которой должно позволить поэту в любой момент оживить в памяти, своей и читательской, не только мысли и лица, с которыми ассоциируются у него те или иные места, но и главные идеи и образы собственной поэзии.

Из активного и деятельного, — по крайней мере, по собственному его ощущению, — участника исторического процесса, Державин превращался в безмолвного наблюдателя, не только не способного как-либо влиять на ход событий, но постепенно перестающего понимать, что, собственно, происходит...

волшебный фонарь проецировал на белый холст, наброшенный на полуразрушенную стену, изображение льва, разинувшего пасть и «подъявшего хвост». Этот образ служит дополнительной отсылкой державинского текста к эмблематической традиции...

Волшебные фонари называли «савоярскими» — по имени разносчиков-савояров, уроженцев традиционно бедной Савойской области, переходящих из города в город с тяжелыми деревянными ящиками за плечами, с обезьянками или сурками на плече...

Взору ошеломленных зрителей, запертых, для полноты ощущений, в темном монастырском подземелье, представали леденящие кровь видения монстров и скелетов, а также призраки людей, покинувших сей мир, но якобы воскрешаемых «Гражданином Робертсоном»...

Волшебный фонарь с его произвольно и быстро сменяемыми слайдами потому явился столь востребованной и емкой метафорой, что исторические реалии встретились в нем с философскими архетипами: далекий отзвук «чудовищного трагикомического спектакля», описанного Берком, отрывистая лубочная драматургия революционных памфлетов, погруженная в темноту Платоновой пещеры, превратилась в образ самого Времени...

Бог предстает то художником, то архитектором, то часовщиком, — но всегда остается делателем, Мастером. Обращение Державина к топосу Deus Artifex лишний раз сближает «Радугу» с написанным двумя годами ранее «Фонарем», где Творец уподоблялся таинственному манипулятору волшебного фонаря, а поэт-зритель наблюдал в темной комнате за «мечтами» — световыми проекциями на стене...

Висящая в небе «полоса из лент», описанная в научных терминах и в то же время являющаяся отражением божественной сущности (т.е. видимостью, отсылающей к идее), не могла не подвергнуться новой аллегорической интерпретации...

Акварель, выполненная в соответствии с описанным выше изобразительным каноном «Дома Поэта», представляла барский дом на высоком берегу величественного Волхова, деревенские домики на склонах и парусники на реке. Впоследствии тем же Абрамовым с нее было снято, «для памяти потомству», несколько гравюр...

Званка и прилегающие к ней земли на берегах Волхова были приобретены в 1796 году Дарьей Алексеевной Дьяковой — Миленой — второй женой Державина. Державин женился на Дарье Алексеевне 31 января 1795 года. Современникам она запомнилась женщиной хозяйственной, рассудительной и властной...

Поэт на пенсии, возделывающий свой «аллод» и отвечающий «врагам своим не иначе, как только новыми, превосходными, образцовыми сочинениями», политик, отказавшийся от суеты столиц во имя уединения с великими поэтами древности и общения с друзьями, — из этих черт жизни и творчества Поупа складывалась определенная модель литературного и бытового поведения...

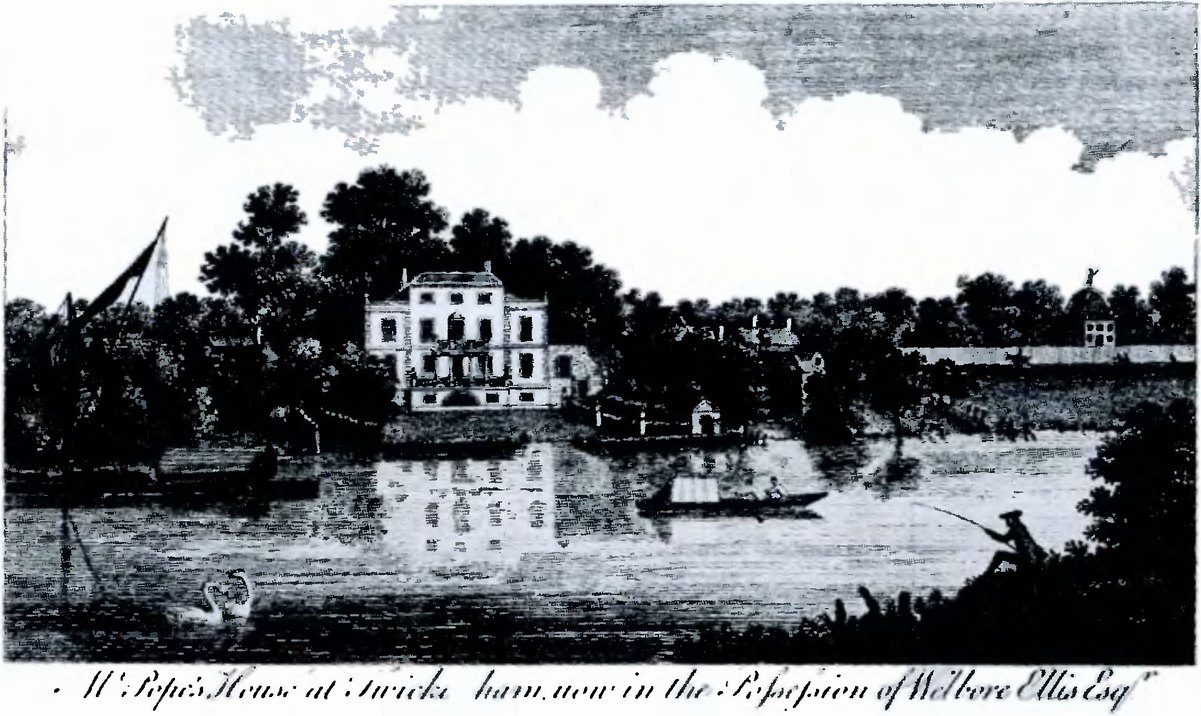

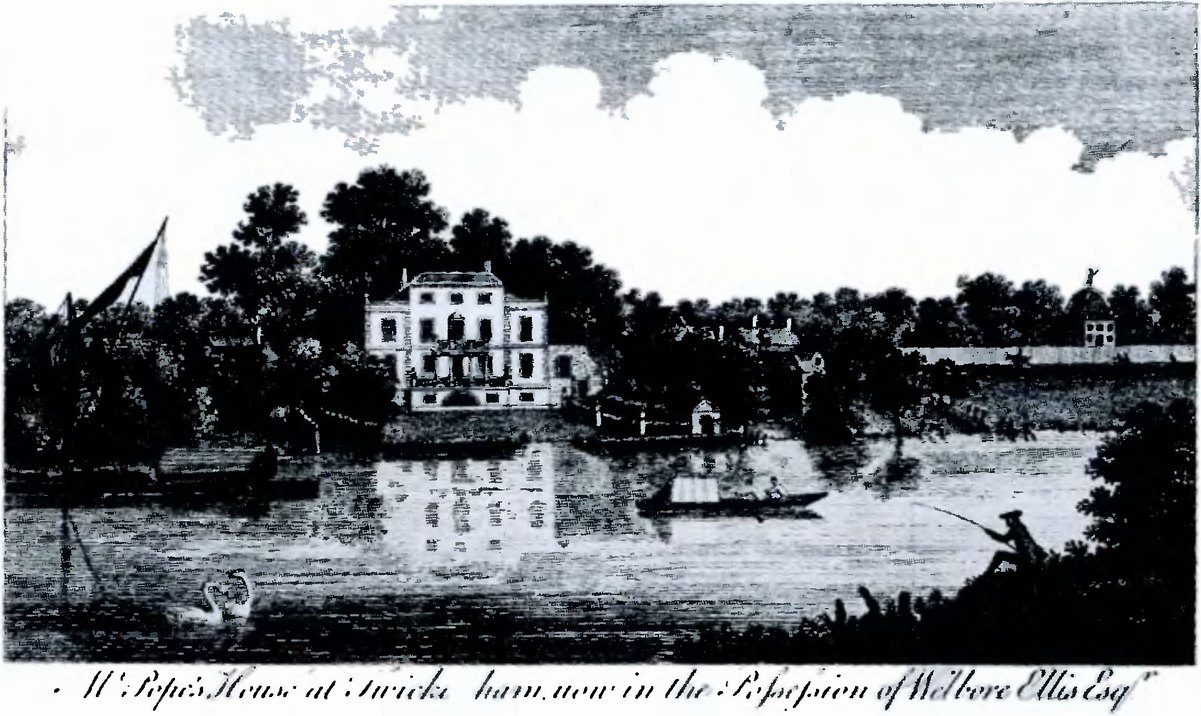

с именем Поупа и его усадьбой в лондонском предместье Твикенхэм оказывалось неразрывно связанным само понятия «Дома Поэта» — Места и его Гения, — важнейшего топоса европейских поэтических биографий...

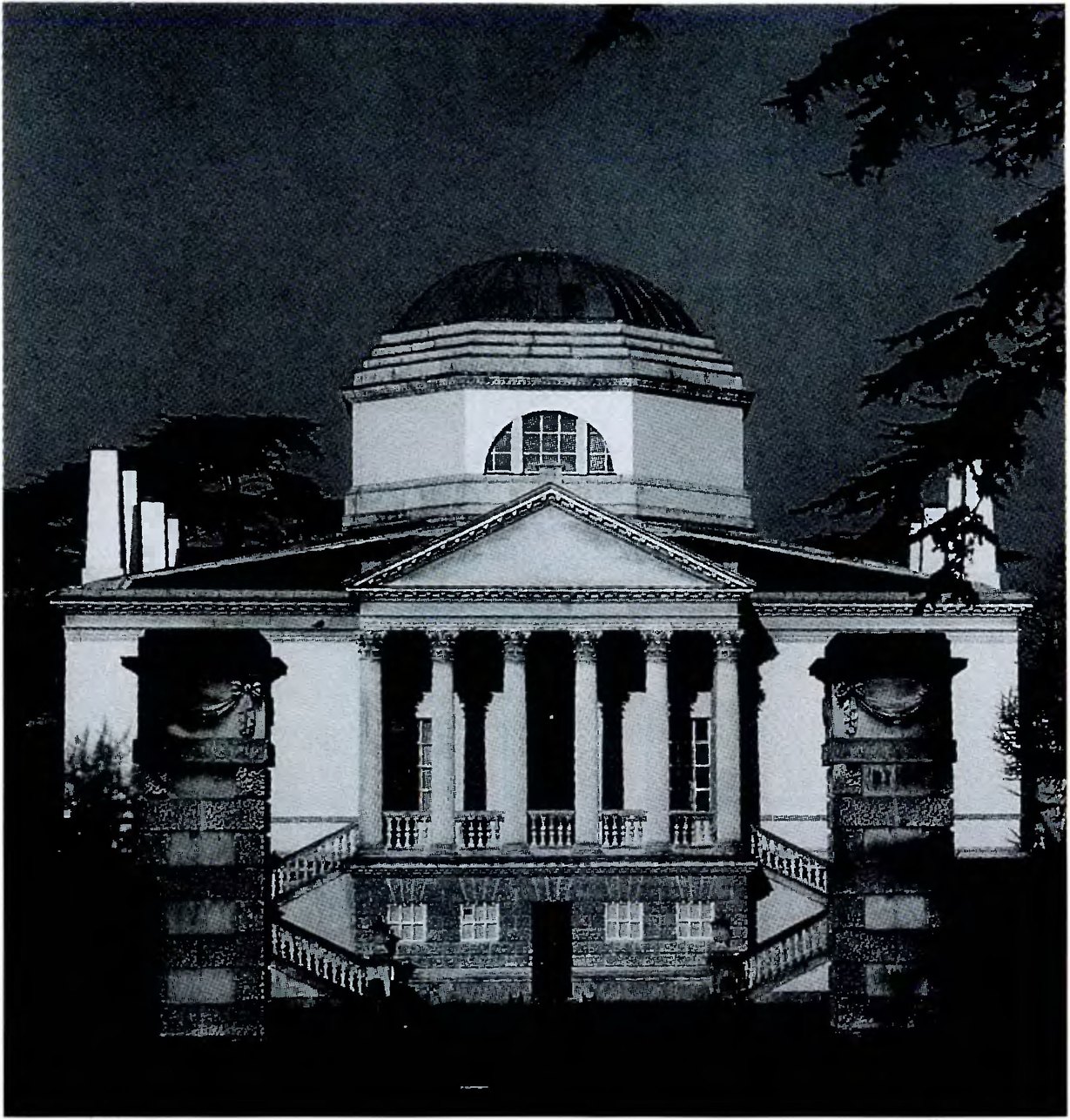

Трехчастный фасад, шестиколонный портик и небольшой сферический купол над фонарем с полукруглым «венецианским» окном — архитектурный облик виллы как бы рассказывал о том, что происходило за ее стенами: о гостеприимстве хозяев, о либеральных политических взглядах гостей, о совместных занятиях архитектурой и живописью, об общем увлечении литературой республиканского и раннеимператорского Рима...

Характерное для вилл Палладио построение пространства «изнутри наружу» было чрезвычайно важно для Львова, постоянно возвращавшегося к идеям «архитектурного гостеприимства», дома-жеста. Портики и балконы зданий, построенных Львовым, как бы выдвигаются навстречу входящему, напоминая в то же время о том, что остается внутри. Такой портик более всего походит на окуляр волшебного фонаря...

Ньютонианство картины Райта не сводится к внешнему виду философа, читающего лекцию, ни даже к предмету его рассуждений: более важным оказывается ощущение всеобщей внутренней связности и взаимообъяснимости мира...

Перенесение светового акцента с главного христианского таинства — на таинство сугубо материальное; перемещение производственной сцены в религиозный контекст — характерный прием живописной риторики Райта...

Разрушение виллы Поупа происходило весной и летом 1807 года — ровно в тот момент, когда картины будущего разорения рисовались мысленному взору Державина (к маю-июню даже самые первые вести о варварских действиях баронессы Хоув едва ли могли достичь берегов Волхова). Говорить здесь можно скорее об удивительном совпадении, «странном сближении», неожиданном совмещении топосов литературных и географических...

Примечания

1. Акварель была «снята» с усадьбы по просьбе самого Евгения. Вспоминая об этом два года спустя, Болховитинов писал Македонцу (в письме от 9 августа 1809 года): «При сем письме кланяюсь вам эстампом усадьбы Державина. В бытность мою у него 1807 года в гостях на сей мызе, я просил его снять с нея вид для памяти мне и потомству. Он велел снять и прислал мне с надписью следующих стихов...» (Русский Архив 1870, 868).

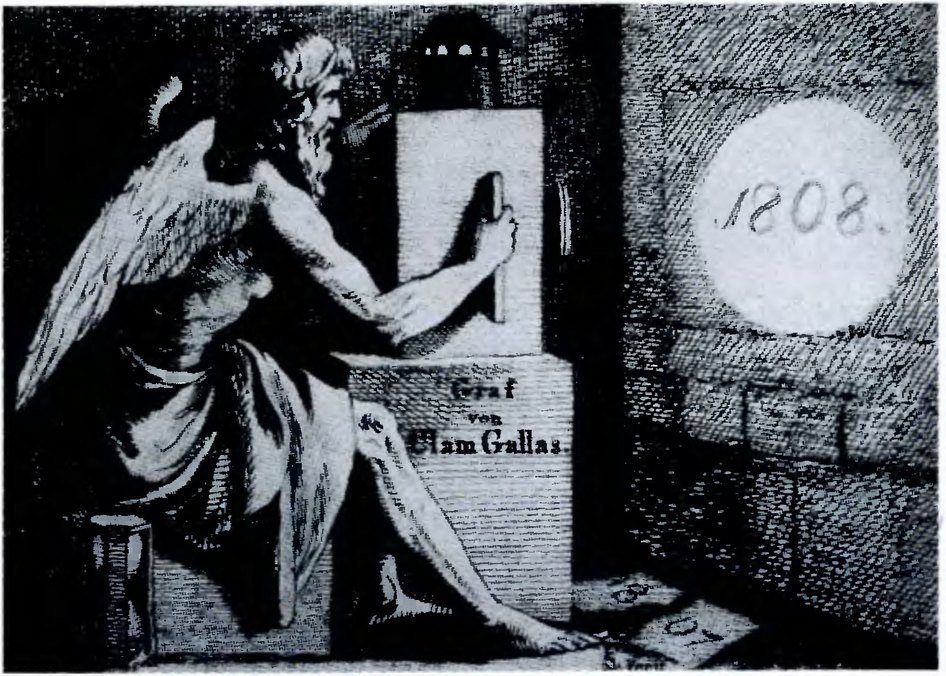

2. Визуальной фиксацией, своеобразным «пережитком» традиции «архитектурной мнемоники» служат архитектурные фронтисписы книг (колонны, портики, триумфальные арки), распространенные в издательской практике XVI—XVIII веков. Читатель, открывающий такую книгу, с самого начала оказывается в положении «входящего», а чтение, к которому он готовит себя, обретает черты путешествия.

3. Джулио Камилло Дельминио (1480—1544). О «театре памяти» Камилло см.: Йейтс 1997, 168—210 (Yates 1966, 129—159).

4. Ср. у Аддисона: «Я думаю, что существует множество разновидностей садов, как и в поэзии; ваши творцы партеров и цветочных садов — это составители эпиграмм и сонетов в этом искусстве; изобретатели беседок и гротов, трельяжей и каскадов — писатели любовных историй <...>. Что касается меня <...> мои композиции в садовом искусстве следуют манере Пиндара и достигают прекрасной дикости природы» (Spectator № 420).

5. Ср. английскую идиому «the train of thoughts» (ход мыслей). Динамическое восприятие пространства, сразу переводящее внешние впечатления на язык «мыслительного кинематографа», действительно сродни основным механизмам зрительского восприятия киноэкрана или музейного пространства (подробно об этом см.: Bruno 2007, 24 ff. О «текучей географии» (fluid geography) садов см. также: Stafford 1984, IV и Hunt 1992).