|

На правах рекламы: • дополнительно по теме на сайте sjthemes.com |

Взгляд 6: «Как на воду ложится красный день»Посвятив пять центральных строф стихотворения достижениям физической и инженерной мысли, Державин переходит к занятиям исконным и неизменным: за картиной кузнечного производства следуют сцены охоты, рыбной ловли и землепашества. На смену напряженному взгляду «машинных строф», ориентированному на вычленение и понимание детали, приходит панорамное, несфокусированное, динамическое зрение. В первых строках 37-й строфы наблюдатель движется «вдоль» пейзажа, как бы мимо; его точка зрения, средства передвижения и скорость постоянно меняются: Иль в лодке вдоль реки, по брегу пеш, верхом, В строфах 37—43 наиболее полно воплощается важная жанровая характеристика усадебной поэзии — ее всеохватность, стремление совместить в ограниченном пространстве усадьбы и стихотворения четыре элемента мироздания и пять человеческих чувств (Fowler 1994, 6—7). Уже само перечисление объектов охоты и рыбалки — рыб, птиц, зайцев — служит косвенной отсылкой к воде, воздуху и земле соответственно1. В следующей, 38-й строфе три эти субстанции смешиваются друг с другом — как и сами пути восприятия чувственного мира. «Иль стоя внемлем шум»: казалось бы, зрение уступает здесь место слуху, — но уже во второй половине первого стиха цветовые эпитеты («зеленых, черных волн») синтезируют два этих чувства, а «морская» метафора вспахиваемой земли совмещает в нашем воображении два из четырех «элементов», к которым вскоре добавляется третий — воздух («...и ароматов полн / Порхает ветр»), — следовательно, «включается» и третье чувство — обоняние2. В одном из эссе, составивших цикл «Удовольствий», Аддисон писал об эффектах синестезии (Аддисон 1793, X, 449—450):

Ощущение всеобщей гармонической связности мира усиливается грамматическим синтезом — любимым державинским instrumentalist'ом: «...злак трав падет косами, / серпами злато нив»3. Движение наблюдателя и его спутников вдоль реки уступает горизонтальному перемещению элементов пейзажа друг относительно друга: Иль смотрим, как бежит под черной тучей тень Созерцаемый издали «широкоформатный» и находящийся в движении пейзаж воспринимается прежде всего колористически, живописно. На смену «пуантилистскому» соположению красок в предыдущей строфе («зеленых, черных волн») приходит их предварительное смешивание — «желто-зеленые» ковры и «сине-темные» рощи более характерны для державинской палитры4. Взаимодействие цвета, света и тени соотносят четыре стиха 38-й строфы с тремя стихотворениями «метеорологического цикла»5. В следующей строфе точка зрения спутников вновь изменяется: теперь они наблюдают за происходящими в природе превращениями сидя, сквозь дым костра: Иль, утомясь, идем скирдов, дубов под сень; К земле, воде и воздуху добавляется здесь четвертый «элемент» — огонь, и метафорический, «ассоциативный» («как на воду ложится красный день» — ср. традиционный мотив «догорающего дня»), и настоящий, «дымистый», огонь костра. Дым, сопрягающий огонь и воздух, имеет цвет и запах (и к тому же разъедает глаза). Со зрением соседствует в этих строках не только обоняние и отчасти осязание, но и вкус (специально не описанный, но предполагаемый: «и пьем под небом чай душистый»). 40-я строфа завершает блок из десяти строф-вариаций, «нанизанных» на монотонно повторяемое «иль». «Иль, утомясь, идем скирдов, дубов под сень...»: ощущение утомленности автор-наблюдатель разделяет с читателем. И все же продолжает свой зрительный эксперимент. «Забавно! Прекрасно! Приятно!»Строфы 41—43 посвящены не столько самому процессу созерцания, сколько впечатлениям, производимым сельскими видами: Забавно! в тьме челнов с сетьми как рыбаки, Своеобразную параллель этим строфам составляет одно из самых странных державинских стихотворений, написанных на Званке, — «Дева за арфою» (1805) — вольный перевод из Шиллера («Лаура за клавесином» (Laura am Klavier (1781))6. Описание музыкальных впечатлений начинается со зрительной аналогии (Державин II, 542): И звоны, полные души, Отрывистые державинские верлибры, мало общего имеющие с мелодическими созвучиями немецкого оригинала, — как, впрочем, и «громы» арфы со звонами клавесина, — так передают ассоциативную природу слухового восприятия7: Приятно, — как сребристый ключ, Девять наречий, описывающих целый спектр музыкальных настроений, в описании званского пейзажа сводятся к трем: забавно! — прекрасно! — приятно! Перед нами — любопытная трансформация эстетических «триад» XVIII века с их «константами» прекрасного и возвышенного и «переменной», в разные периоды и разными авторами именуемой то новым, то странным, то живописным. Вспомним слова начинающего медика Экенсайда, переведенные юным семинаристом Болховитиновым:

Наверное, не стоит искать точных соответствий эстетических категорий фрагментам званского пейзажа, т.е. пытаться объяснить, что и почему поэт называет прекрасным, что — приятным, а что — забавным8. Но даже если отвлечься от конкретных приложений этой триады, чрезвычайно важным представляется то, что возвышенный ее элемент, традиционно ассоциирующийся с величественным, необъяснимым и зачастую ужасным (ср. «три В» из «Девы за арфою» — «великолепно, важно, вдруг»9), в «Жизни Званской» Державин заменяет — забавным. Мы уже задумывались об эмоциональной природе «нового возвышенного», когда сравнивали восторг удивленья (agreable surprise), заключенный в машинных строфах («И тьмы вдруг веретен / Марииной рукой прядутся»), с классическим примером возвышенного в русской поэзии XVIII столетия — ломоносовским «открылась бездна, звезд полна». Слова «Иль любопытны, как бумажны руны волн», предваряющие зрелище модернизированного прядильного процесса, созвучны восклицанию «Забавно! в тьме челнов с сетьми как рыбаки...» из 41-й строфы, в которой также описывается определенное ноу-хау, пусть самое архаическое, — «ленивым строем плыв, страшат тварь влаги стуком». В своих «Объяснениях» поэт описывает его так:

«Тьмы веретен» и «тьмы челнов» не уступают в удивительности «бездне звезд»: на смену явлениям возвышенным в своей непонятности приходят явления увлекательные в своей постижимости — забавные10. Эта замена, пусть опосредованная, возвышенного и высокопарного забавным и любопытным представляется принципиально важной для всей поэтики Державина: отказ от пиндарического «парения» в пользу «веселонравной» оды, традиционно датируемый 1779 годом и связанный с расцветом державинско-львовского кружка, и был во многом поворотом от традиционно понимаемого возвышенного — к изящному и забавному11. «Стекл заревом горит мой храмовидный дом»Английский термин, традиционно используемый для обозначения жанра «усадебной поэзии», звучит как «country house poetry» (а не, например, estate poetry), — тем не менее описанию собственно домов в произведениях этого жанра традиционно уделялось меньше внимания, чем описанию садов или парков, «шелестящих аллюзиями» и способных доставить способностям воображения куда больше удовольствий, чем отдельные строения (Fowler 1994, 4—5; Pinto 1980). И все же некоторое количество архитектурной информации в этих стихотворениях содержалось.

Обличая, восхваляя и просто упоминая в своих стихах здания и монументы, Державин был точен в использовании архитектурной лексики14. Это свойство его поэзии позволило Пумпянскому говорить о «державинском архитектурном мире» как о важнейшем лексическом и тематическом пласте русской поэзии второй половины XIX века. В статье «Поэзия Ф.И. Тютчева», открывающей альманах «Урания» (1928), Пумпянский писал, объясняя происхождение «архитектурных перечней» у Тютчева: «...архитектура, не менее, чем колоризм, навсегда становится сигнатурой державинского стиля. Это тоже один из самых важных вопросов для предстоящего науке реконструирования действительной истории русской поэзии...» (курсив автора (Пумпянский 2000, 247—248)). Пейзажный колоризм и архитектура, казалось бы, соседствуют и в рассматриваемых строфах «Жизни Званской», но что сообщает нам Державин о своем доме? Почти ничего. Интерьер сводится к двум почти абстрактным образам: неопределенно-фольклорной «светлице» с портретами военных мужей по стенам и рабочему кабинету поэта — «святилищу муз», вовсе оторванному от бытовых реалий15. О том, как выглядел дом снаружи, мы узнаем немногим больше (не будем, впрочем, забывать о том, что непосредственный адресат стихотворения — Евгений Болховитинов — получил рукопись вместе с акварелью Абрамова: дом на высоком берегу Волхова был у него не только в памяти, но и перед глазами, текст читался «на фоне» изображения)16. Стекл заревом горит мой храмовидный дом, Дом встречает едущего «из похода» поэта «заревом стекол» — закат отражается в окнах. Оптический эффект в очередной раз делает природу и культуру (в данном случае, архитектуру) нераздельными17. Достигается этот эффект при помощи оптики риторической — наложения нескольких тропов: двойная метонимия (окна вместо дома, стекла вместо окон) в сочетании с метафорическим образом зарева (зрительное воздействие которого усиливается воспоминанием о «красном дне», ложащемся на воду тремя строфами раньше). Архитектурный массив здания почти растворяется в игре света и цвета; облик дома дан одной чертой, одним словом — «храмовидный». Эпитет «храмовидный» заключает в себе гораздо больше характеристик, смыслов и аллюзий, чем может показаться. Прежде всего это слово соотносит «Жизнь Званскую» с двумя другими державинскими текстами, в которых появляется (также в варианте «храмоподобный»): одой «К Н.А. Львову» (1792) и стихотворением «На смерть Нарышкина» (1799, 1804): И вот Нарышкина уж нет! В оде «К Н.А. Львову» Державин, только что назначенный статс-секретарем императрицы (назначение это, как известно, стоило ему немалых тревог и усилий), обращается к оставившему службу и удалившемуся в деревню другу с лукавым рассуждением о преимуществах несуетного уединения перед невзгодами «дворской» жизни — очередной разработкой топоса Beatus Ille (Державин I, 518): Стократ благословен тот смертный, Горацианские мотивы «похвалы сельской жизни» разрабатываются в тринадцати строфах шутливого верлибра: поэт как будто не заботится о том, чтобы рифмовать строки, — так легко и естественно укладываются они в симметричные, почти квадратные, пятистишия. Графический облик пятистиший, чередующих пяти- и четырехстопные ямбы, в каком-то смысле компенсирует отсутствие рифмы в этом стихотворении, обращенном к архитектору-палладианцу. В то же время отсутствие рифмы приближает это «якобы подражание» Горацию к латинскому оригиналу. Одна из строф-виньеток представляет Львова с любимой женой (М.А. Дьяковой, будущей свояченицей Державина), вышивающей «по соломе разной шерстью» и размышляющей о судьбе «градской своей подруги» — Е.Я. Бастидон, первой жены поэта: Моя подруга черноброва, Оба державинских дома — и на Фонтанке, и в Званке — были построены по проектам Львова, который не раз, в шутку и всерьез, называл себя «домашним зодчим» поэта (Державин, I, 519)18. В незавершенном стихотворении «Дом», любопытном варианте анакреонтических «советов художникам», Державин обращался к другу-архитектору с такими словами (Никулина 1971, 93)19:

Зодчий Аттики преславный, «Покойны» были оба дома: и загородный, и городской20. Называя их «храмовидными», Державин также не грешил против истины: Львов строил дома, похожие на церкви, и церкви, похожие на дома. В этом он наследовал теории и практике Андреа Палладио, которого почитал Отцом Архитектуры (Палладио 1798, iii). В 1792 году, когда Державин работал над стихотворным посланием к Львову, его адресат трудился над переводом Четырех книг об архитектуре (I Quattro Libri Dell'Architettura (1570)) — теоретического трактата Палладио, по праву считающегося памятником не только мировой архитектурной мысли, но и литературы итальянского гуманизма21. Первая и в итоге единственная из Четырех книг в переводе Львова, изданная в размер подлинника и с параллельным итальянским текстом, увидела свет шесть лет спустя, в 1798 году22.

В 1799-м Львов подарил один экземпляр своего Палладия Державину, надписав книгу: «Доброму другу Гавриле Романовичу от почитающего его душевно издателя. 1799 нояб. 8. Спбург» (Фоменко 2005, 241). В предисловии Львов сообщал читателю о том, что после восьми лет предварительной работы «начертил все 4 книги Палладиевой Архитектуры, более 200 рисунков составляющие, мерою и подобием совершенно против оригинала, ничего не переменил, ничего не прибавил и издаю Палладия в той подлинности, каковую заслуживает его совершенство»23. Несколькими строками ниже следовала известная декларация-восклицание:

Рассчитывая на англичан и французов в области прикладного, практического знания, с именем Палладио Львов связывал отвлеченно-метафорическое понятие вкуса. Инстинктивность, иррациональность и возможность широких приложений этого понятия делали его особенно привлекательным для полигистора Львова: «Палладиев вкус» в его понимании был значительно шире своих непосредственных, архитектурных коннотаций24. ПалладиоАндреа Пьетро делла Гондола (1508—1580), каменщик из Виченцы, был обязан своим воспитанием, образованием и звучным псевдонимом Палладио графу Джанджорджо Триссино, итальянскому гуманисту, философу, поэту и ученому, основателю одноименной академии25. В одной из песен эпической поэмы «Италия, освобожденная от готов» (L'Italia liberati dai Goti (1548)) Триссино уподоблял внутреннее расположение дворца устройству человеческого сознания26. Верный идеям своего просвещенного благодетеля, а также принципам ренессансного антропоморфизма, много лет спустя Палладио развил эту мысль в начальных главах трактата:

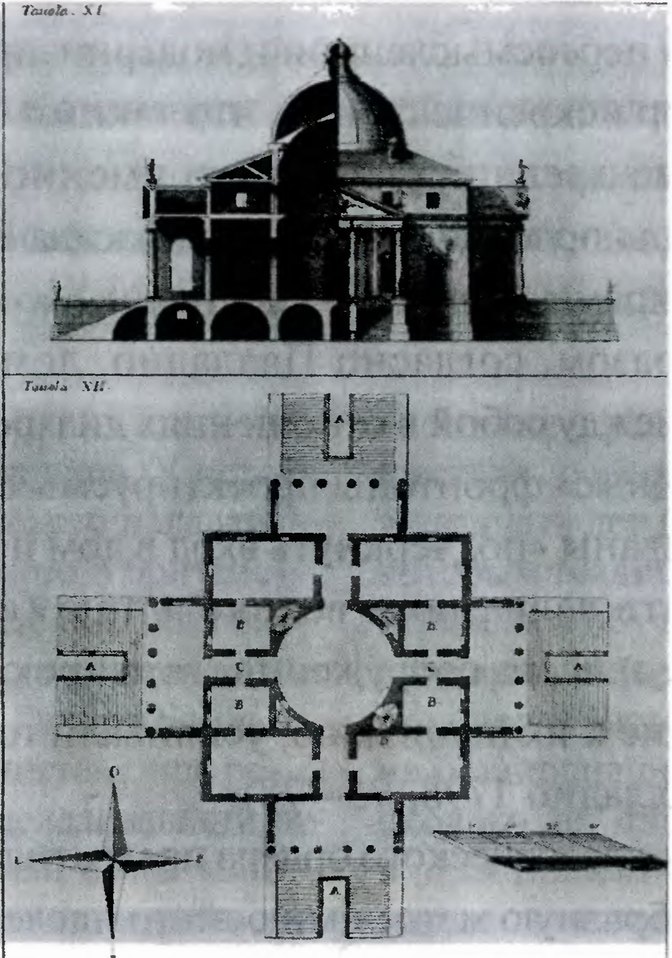

Выверенная гармония вилл Палладио не была замершей и статичной: вписанные, по слову самого архитектора, в «неограниченность и вольность» природы, здания казались воздушными. Посетивший Виченцу в сентябре 1786 года Гете писал в восхищении: «Есть поистине что-то божественное в его постройках, напоминающих искусство большого поэта, который из правды и лжи творит нечто третье, очаровывающее нас своим заимствованным существованием» («Путешествие по Италии» (Гете 1935, XI, 64))28. Самая известная в мире центрическая постройка — вилла Алмерико-Капра, более известная как Вилла Ротонда, возведенная Палладио близ Виченцы и послужившая образцом для бесчисленного количества зданий во всем мире, — строго симметрична в плане. Каждый из ее четырех фасадов украшен совершенно идентичным шестиколонным портиком: казалось бы, здание должно восприниматься одинаково по всем четырем осям, но, по свидетельству очевидцев, этого никогда не происходит29. Палладио расположил виллу — свое последнее и любимое детище — так, что симметрия ее плана лишь подчеркивала разнообразие открывающихся перспектив: «...со всех четырех сторон фасада устроены лоджии, и с каждой стороны наслаждаешься чудесным видом: одним — близко, другим — подальше, а еще другим — граничащим с горизонтом» (II, 3, Палладио 1936, 74). Павел Муратов, в «Образах Италии» давший искусству Палладио одну из самых верных характеристик, писал: «Это одно из чистейших мест созерцания, какие только есть в мире. Обращение к природе, которое всегда обозначено в сельской архитектуре Палладио с исключительной силой, выражено в творческой идее Ротонды. Не рассказывает ли он с величайшим простодушием, как четыре портика виллы задуманы им оттого, что он не решился предпочесть другому ни один из пейзажей, открывающихся оттуда на все четыре стороны?» (Муратов 1994, III, 399). Забегая вперед, заметим, что зрительный эксперимент, основанный на невозможности выбора и предпочтения — пейзажа, ракурса, точки зрения, — чрезвычайно близок «монтажу» державинского стихотворения.

Расположение многоколонных портиков, свойственных скорее храму, чем жилому дому, на передних (или, как в случае с Ротондой, всех четырех) фасадах здания было важнейшей композиционной идеей Палладио, освященной античной традицией, но полностью им переосмысленной и модернизированной30. Архитектор искренне считал, что такими были и частные дома древних; верил, что именно из жилой архитектуры ордерная декорация фасада была перенесена на храмы и другие общественные сооружения. Таким образом, согласно Палладио, дома и храмы состояли между собой в отношениях диахронических. «Храмовидные» фронтоны проектируемых им зданий были призваны «подчеркнуть вход в дом и весьма содействовать величию и великолепию (grandezza е magnificenza) всего сооружения», а широкие лестницы, ведущие к их подножию, усиливали торжественность (Палладио 1798, 75—78). Портик классического ордера превратился не только в своеобразную метонимию всего наследия итальянского архитектора, но и в одну из важнейших визуальных доминант «культурной памяти» британцев, стоявших в авангарде европейского палладианства. Недаром наружную колоннаду палладианских вилл Эрвин Панофский считал одним из «идеологических предвестников» знаменитого радиатора автомобиля роллс-ройс31.

Виллы Палладио и его британских подражателей, воскрешавших архитектурные формы Древнего Рима не в последнюю очередь по литературным источникам, вступали в особые отношения со Словом (не забудем, что и Берлингтон в своем увлечении Палладио двигался от текстов к зданиям, а не наоборот). Палладианские виллы не только воспринимались как трехмерные иллюстрации к одам и эподам Горация или Письмам Плиния Младшего, но несли в себе определенный литературный потенциал, «обещание текста»40. В XVIII веке имена Горация и Палладио оказались связанными неразрывной связью двух означающих при одном и том же комплексе эстетических означаемых — равновесии, симметрии, целесообразности — том самом «золоте середины», о котором писал в одноименной статье, посвященной поэзии Горация, М.Л. Гаспаров (Гаспаров 1997, 136—164). Английские и французские апологеты Палладио нередко брали за основу своих трактатов Послание к Пизонам, пытаясь выстроить историю и теорию архитектуры как бы «в параллель» литературной истории и теории41. Поэтому нас не удивляет, что особое место в истории литературного палладианства принадлежит Александру Поупу. Бюст Палладио украшал собой библиотеку в Твикенхэме; там же поэт штудировал «Четыре книги об архитектуре» и разглядывал многочисленные рисунки Палладио из коллекции лорда Берлингтона42. Обращенное к нему Послание (Epistle to Lord Burlington (1732)), по праву считающееся одним из эстетических манифестов Поупа и ставшее впоследствии одним из его пяти «Моральных опытов» (Moral Essays (1731—1735)), завершалось следующим напутствием: You too proceed! Make falling Arts your care, «Восстанавливать» (restore) следовало, по мнению Поупа, не только архитектурное наследие Палладио, но и общекультурную, и нравственную позицию итальянского мастера. Поупу, так же как впоследствии Львову, был чрезвычайно важен дидактический пафос Четырех книг.

Палладианство с его неоплатоническим стремлением к симметрии, простоте и гармонии было для Поупа тем языком, на который предстояло перевести великую поэму предшествующего столетия — «Потерянный рай» Джона Мильтона: ее назначение также было в значительной мере «оправданием путей провидения»45. Четыре относительно короткие стихотворные эпистолы, парная рифмовка и устойчивая цезура «Опыта о человеке» делали текст легким для восприятия и запоминания и позволяли донести до читателя эпические темы, образы и идеи «Потерянного Рая» в более изящном и стройном виде, лучше приспособленном к постньютонианским вкусам XVIII века46.

«Храмовидный» дом в Твикенхэме был не просто локусом, местом, где Поуп «открывал пути Строителя вселенны» (Делиль/Воейков) — работал над главной книгой своей жизни, — но архитектурным аналогом поэмы в письмах, своеобразным посланием читателю. Жизнь на природе, вдали от «подлого любочестия и надмения обладателей» (Поуп/Болховитинов)47 — так же, как и текст «Опыта», обращенный к Сент-Джону Болингброку, — имела своего адресата. Начиная с времен Горация и Плиния Младшего, аудитория вообще была чрезвычайно важна для идеологии виллы (Ackerman 1990). В одном из своих Писем, обращенных к Домицию Аполлинарию, Плиний рассуждал:

Ставшие каноническими прогулки по виллам Плиния Младшего, приравнявшего предмет описания к его языку, превратили виллу как жанр в каменный аналог эпистолы, а интимный и безыскусный тон письма — в почти обязательную форму подобного описания. Может быть, этим обстоятельством и объясняется — по крайней мере, отчасти — поворот Державина от замкнутой в себе Картины Жизни Званской, «небольшой поэмы в описательном роде», к стихотворной эпистоле, адресованной переводчику четырех эпистол Поупа. Как мы помним, перевод Болховитинова также имел своего адресата — воронежского доктора В.И. Македонца, старшего друга преосвященного, в активной переписке с которым он состоял вплоть до 1810 года. В письме от 26 июля 1807 года Евгений писал Македонцу:

Слово «приписал», подразумевающее некоторую искусственность этого действия, неслучайно использовано здесь Болховитиновым. Поворот от оды к эпистоле был скорее задуман, чем осуществлен Державиным (ведь и само обращение к преосвященному появляется лишь в пятьдесят восьмой строфе — за пять строф до конца стихотворения). Евгений чувствовал это жанровое противоречие и, вероятно, его имел в виду, когда в ноябре 1807 года писал, смущаясь, Державину (по поводу задуманного поэтом послания к великой княгине Екатерине Павловне «о покровительстве отечественному слову»):

Потребность в «дружеской, откровенной беседе» Державин ощущал как никогда остро; передать ее «простее, плавнее и без затруднительной для смысла перестановки слов» — не мог. Палладианская гармония «Опыта о человеке» осталась в предшествующем столетии49. Вернуться к ней на седьмом году XIX века не представлялось возможным, но приблизиться — очень хотелось Державину. Имя адресата в заглавии стихотворения и «храмовидность» дома были далекими отзвуками этой гармонии, знаком подспудного к ней стремления. Николай Львов, «наследовавший» Берлингтону и Кенту не только в их архитектурных пристрастиях, но и в стремлении возродить ту атмосферу живого диалога искусств и совместного творчества, которую обитатели чизвикской виллы переняли у итальянских академий XVI века, задумывал для своих друзей и заказчиков дома, в стенах которых возрождать эту атмосферу казалось ему естественным (работа Львова над переводом трактата Палладио неслучайно совпадает по времени с коллективным «сочинением» виньеток к державинским стихотворениям). В званском доме Державина — уменьшенном и облегченном варианте Чизвика — Львов воплотил основные палладианские темы: кубический блок здания, всход-лестницу у его основания и купол над кровлей; «серлианы» в первом этаже и термальные окна — во втором и третьем; трехчастный фасад, четырехколонный фасадный портик и балкон-бельведер над ним50 (ср. виньету к стихотворению «Волхов Кубре» (1804), дающую гораздо более полное и точное представление о внешнем виде дома, чем панорамная акварель Абрамова и сделанные с нее гравюры (Державин II, 483)).

Характерное для вилл Палладио построение пространства «изнутри наружу» было чрезвычайно важно для Львова, постоянно возвращавшегося к идеям «архитектурного гостеприимства», дома-жеста. Портики и балконы зданий, построенных Львовым, как бы выдвигаются навстречу входящему, напоминая в то же время о том, что остается внутри. Такой портик более всего походит на окуляр волшебного фонаря. Кстати, изображение фонаря, служащее заставкой к одноименному стихотворению в гротовском издании, заставляет нас задуматься об удивительном сходстве архитектуры волшебного фонаря и палладианской виллы: в обоих случаях мы имеем дело с кубом, распространенным портиком-окуляром и увенчанным куполом над небольшим цилиндром (в архитектурной терминологии — фонарем!). При этом и фонарь, и вилла не только сами являются объектами созерцания, но и проецируют вовне некоторый внутренний образ. Так и прилагательное «храмовидный» в стихотворении Державина метонимической связью связано не только с внешним видом дома, но и с его интерьером, с образом жизни его обитателей и генетически — с миром идей европейского палладианства51. В наследии Палладио, как практическом, так и теоретическом, может быть, в наибольшей степени воплотились умозрительные, нематериальные концепции архитектуры эпохи Возрождения. В этом контексте отсутствие каких-либо подробностей в описании званского дома, его многоуровневая метонимичность (кроме уже упоминавшихся окон вместо дома / стекол вместо окон — несколько строф спустя — балкон, названный «возвышением перильных столпов» (стр. 50)) — все эти черты державинского стиля начинают звучать по-новому. «Где встречу водомет шумит лучей дождем»Встречное движение дома, его выход «из себя» очень точно передан в державинских строках: дом не просто горит «заревом стекл», но тем самым освещает (или освящает?) — «осиявает» — «желтый всход» — подъем на гору. Законам рефракции подчинены здесь не только свет и цвет, но и звуки: «где встречу водомет шумит лучей дождем». Синестезия последних строф получает в этом динамическом пейзаже композиционное завершение: фонтан-«водомет» «шумит лучей дождем», возвращая нас к шуму «зеленых, черных волн» из 37-й строфы. И из клубка пяти человеческих чувств мы снова, пусть ненадолго, вытягиваем ниточку слуха: «звучит музыка духовая». Из жерл чугунных гром по праздникам ревет; В четырех строках 45-й строфы оказываются свернутыми мотивы уже не раз упоминавшегося «Крестьянского праздника» (1807), основного «текста-спутника» «Жизни Званской». Крестьянский праздник, «который господа дают», показан как бы с другой стороны: Державин пытается увидеть гулянье глазами его участников, рассказать о нем их языком: Гуляйте, бороды с усами, Тема деревенских развлечений разрабатывается и в следующих трех строфах, но круг их участников постепенно сужается, а сами «забавы» переносятся с улицы в дом: движение внутреннего пространства навстречу внешнему обращается вспять, разгульный крестьянский праздник сменяется «столиц увеселеньем» — детским концертом и любительским театром (Державин написал несколько пьес для домашних детских постановок, самая известная из которых — одноактная комедия «Кутерьма от Кондратьев» (1806) — вошла в четвертый том гротовского издания52). От размашистой поступи крестьянских песен и плясок в этих камерных, «фарфоровых» строках остается лишь стилистически противоречивое выражение «пялим взоры»: Амурчиков, харит плетень, иль хоровод, Звуки постепенно стихают: духовая музыка, пушечная пальба («жерл чугунных гром») и пронзительные визги крестьянских гудков сменяются сначала благородным «громом» арфы, а затем и «плавными тонами» фортепиано — «тихогрома»53. Фортепианные тоны «бегут, — и в естестве согласия во всем // Дают нам чувствовать законы»54. Этим ощущением всеобщего согласия естества (или естества всеобщего согласия?), сознанием цельности мира и взаимопроникновения законов музыкальной гармонии и законов природы, а также умиленным созерцанием буколических сцен, разыгранных друг для друга хозяевами и гостями «храмовидного дома», завершается пасторальная часть державинского стихотворения. Хор зрителей расходится; поэт остается один. Примечания1. Ср. упоминание четырех стихий в апокалиптических видениях «Фонаря», а также обязательную отсылку к земле, воде, воздуху и огню в европейском (прежде всего голландском) аллегорическом натюрморте XVII века, опосредованная связь которого с некоторыми фрагментами «Картины Жизни Званской» обсуждалась выше. 2. Подобное смешение чувств характерно для поэзии Пиндара, которого Державин много читал и переводил на Званке. Трудно сказать об этом свойстве поэзии Пиндара лучше, чем это сделал М.Л. Гаспаров в одноименной статье: «Часто чувства меняются своим достоянием — и тогда мы читаем про "блеск ног" бегуна (Ол. 13, 36), "чашу, вздыбленную золотом" (Истм. 10), "вспыхивающий крик" (Ол. 10, 72) <...> Переносные выражения, которыми пользуется Пиндар, только усиливают эту конкретность, вещественность, осязаемость его мира» («Поэзия Пиндара» (Гаспаров 1980, 375)). 3. Ср. у Грота в «Языке Державина»: «Один из любимых приемов Державина состоит в употреблении возвратных глаголов в значении страдательных с творительным падежом в таких формах, в которых такое употребление обычно не допускается <...>. Часто таким же образом, т.е. с творительным падежом, употребляются и глаголы непереходящие» (Державин IX, 341). Среди примеров, приводимых Гротом, нет цитат из «Жизни Званской», но в данном случае мы имеем дело с проявлением того же «синтаксического сдвига». 4. Интересный случай сочетания цветов в изображении тех же фрагментов званского пейзажа мы находим в стихотворении «Волхов Кубре» (1804): «В муравленных горит водах». Использование этого эпитета Державин объяснял так: «Муравленные воды разумеет автор те, в которых видны зеленые берега, под вечер или поутру представляющие якобы муравленную или зеленую воду» (III, 687). О колоризме Державина см.: Грифцов 1988; Алексеева 2005, 336—337; Ельницкая 1995. 5. Аддисон почитал созерцание восхода и заката одним из первейших «удовольствий воображения»: «Между сими различными родами красоты зрение наиболее увеселяется цветами. Мы нигде не обретаем великолепнейшего, или приятнейшего зрелища в природе, как на небе при восхождении, или захождении солнца, когда лучи преломляются в облаках, имеющих различное положение. Для сей причины мы находим, что стихотворцы, которые всегда пишут для воображения, занимают больше эпитетов от цветов, нежели от чего другого» (Аддисон 1793, 499). 6. Переклички с «Девой за арфою» в этой части стихотворения неслучайны: ср. также «звоны, полные души» («Дева за арфою») и «с арфы звучныя порывный в души гром» из 48-й строфы «Жизни Званской». 7. В 9-м томе своего издания Грот приводит отрывки из письма Державина к Каченовскому по поводу перевода «Лауры» Мерзляковым, опубликованного во второй книжке «Вестника Европы» за 1806 год: «Прекрасные и легкие стихи г. Мерзлякова не есть перевод, а подражание, и самое отдаленное, Шиллеровой Лауре. <...> Я хотел передать землякам на их языке автора сего краткость, силу и выразительную гармонию тоже в стихах, но только в белых, потому что рифма на моем счету ничего не значит...» (Державин IX, 261). 8. Одно замечание по этому поводу все же хочется сделать: синонимом «живописного» в державинских строках выступает «приятное». Дополнительным подтверждением этого тождества служит тот факт, что «приятен» поэту и его спутникам оказывается вид и голос жнецов и жниц, целым «полком» возвращающихся с поля: миниатюрные фигурки крестьян служили непременным атрибутом живописного пейзажа, начиная с самого Лоррена и вплоть до его последователей и подражателей в XVIII — начале XIX века (подробнее об этом см.: Schönle 2007, 226; Barrell 1980). 9. Ср. созерцание возвышенного пейзажа у Экенсайда в переводе Болховитинова: «Какое чудо!... Все в образе пременилось; приосененные тропинки, сгущенные древеса, пространная и дикая пустыня предстали моим взорам: сие было безобразное собрание скиданных одна на другую гор, беспорядочная куча утесов и камней. Возвышенные древа бросали страшную тень на воды; стремительные источники увлекали землю, покрывавшую подножие дубов и сосен, и оставляли нагими их корни; скопившиеся воды производили страшный шум, стремясь по путям, которые они себе открывали сквозь каменные утесы...» (Экенсайд 1788, 68). 10. Параллелизм этих образов усиливается переносным значением слова «челн-челнок», заставляющим вспомнить о смежном с прядильным ткацком производстве. 11. Об оппозиции «высокопарное — забавное» в эстетике Державина см.: Алексеева 2005, 334. Исследовательница возводит державинское восприятие лирики Горация как «забавнорассудительной» к немецкому горацианству середины XVIII века. 12. Буквальный перевод: «Искусство, с которым ты, Пенсхерст, выстроен, — не для завистливых взоров: / Ты не можешь похвастаться ни мрамором, ни рядом / Блестящих колонн, ни золотой крышей, / Нет у тебя ни фонаря, о котором бы рассказывали сказки, / Ни лестниц, ни дворов; Ты стоишь, старый прямоугольный дом, / Но перед твоим скупым искусством благоговеет время» (Ben Jonson (1572—1637), То Penshurst (Fowler 1994, 52)). Из ста двух строк стихотворения Джонсона девятнадцать посвящено не тому дому, которым он восхищается, но тому, достоинства которого не признает. Похвала через перечисление отсутствующих недостатков — один из наиболее распространенных топосов усадебной поэзии — явилась следствием введения в эпистолу элементов сатирического комментария (Dubrow 1979). 13. Ср. также перевод Поповским оды «Умеренность»: «Кто жить умеренно желает, /Не в гнусной тот избе живет, / Ни гордых он не созидает / Палат, где зависть яд свой льет» (Гораций 1801, 53). 14. Ср., например, использование «инженерного» эпитета каменнометальный при описании моста в стихотворении 1815 года (Державин III, 56). 15. Подробное описание званского дома с приложением поэтажных планов и чертежей, выполненных А.П. Кожевниковым, а также сведений о назначении и использовании помещений см.: Никитина 1986, 516—522. 16. «Берега Волхова от Новгорода вообще низки и ровны, но здесь земля поднимается довольно длинным, овальным холмом, — писал Я.К. Грот в комментариях к стихотворению, стремясь увидеть званский пейзаж таким, каким он представал державинскому взору, — посередине его возвышалась усадьба; фасад ея к реке был украшен балконом на столбах и каменною лестницей, перед которою бил фонтан; снизу, по уступам холма был устроен покойный всход <....>» (Державин II, 412). 17. Об использовании этого эффекта в современной архитектуре см.: Di Palma 2006. 18. Первый, неосуществленный, проект державинского дома на Фонтанке относится к середине 1780-х годов. Дом на набережной Фонтанки (д. 118) был возведен после 1790 года; строительство званской усадьбы пришлось на последние три года столетия (1797—1800). См. об этом: Грабарь 1911, III, 473; Татаринов 1994, 390—393. 19. Ср. первые строки другой державинской «программы» — явную вариацию на ту же филэллинистическую тему: «Живописица преславна, / Кауфман, подруга муз!...» («К Анжелике Кауфман» (1796)). 20. Отделенный от набережной Фонтанки просторным «cour d'honneur», городской дом поэта образовывал собственный пространственный ансамбль, а потому казался тоже отчасти загородным. О нем можно было сказать то же, что сказал Державин в своих «Объяснениях» о «храмоподобном» доме Нарышкина: «У Льва Александровича был на Мойке род загородного дома, весьма веселый...» Подробнее о доме Державина на Фонтанке (ныне доме-музее поэта) см.: Bennet 1992. 21. Первый, вольный перевод Палладио на русский язык был сделан еще в 1699 году князем Долгоруким. О судьбе Львовского издания «Четырех книг об архитектуре», о культурно-историческом значении этой работы и эстетической программе Львова см.: Medvedkova 2002; Гращенков 1982; Евсина 1994, 92—119; Ильин 1973; Нащокина 2001. Термин «палладианство» стал впервые использоваться в России в публикациях журнала «Мир искусства» с начала 1910-х годов. Важная роль в распространении знания о русском усадебном палладианстве принадлежала председателю знаменитого ОИРУ (Общества по изучению русской усадьбы) В.В. Згуре. 22. Гравюра на фронтисписе издания, выполненная А.И. Ивановым по рисунку Оленина (и, естественно, очень напоминающая иллюстрации к державинским «Сочинениям» — те же слегка вытянутые фигуры, невесомые и монументальные одновременно, тот же свирепый Старик Время с песочными часами и лохматой бородой), представляла читательскому взору обелиск с барельефным портретом Палладио, увенчанный изображением Георгия Победоносца, а у подножия памятника — женскую фигуру в сандалиях и греческой тунике, с кокошником на голове и маленьким отвесом в руках (см. об этом: Нащокина 2001, 87). 23. По мнению исследователей, именно «перечерчивание» рисунков Палладио и стало архитектурной школой Львова, не имевшего профессионального архитектурного образования. 24. Что касается архитектурных «частностей», Львов вовсе не всегда следовал заветам Палладио. Так, в предисловии к «Четырем книгам» он объяснял, почему не считает возможным учиться у Палладио внутреннему расположению домов: «Палладий, на примерах древнего великолепия вкус свой образовавший, в расположении внутреннего устройства и частных домов, держался несколько той строгой симметрии, важности и простоты, которых Архитектор его века не смел нарушить без предосуж-дения, а потому внутреннее расположение домов его не найдет покойным никакой хозяин нынещнего времени» (Палладио 1798, iv). Идея «покойного дома» стояла в центре архитектурной теории и практики Львова; отсюда и употребление этого словосочетания в державинских строках. О восприятии теории и практики Палладио в России XVIII века см.: Аронова 2009. 25. Giangiorgio Trissino (1478—1550). В львовском переводе обращения «к читателю», предваряющего «Четыре книги» Палладио, «Иоанн Георгий Трессино» назван «светильником времен наших» (Палладио 1798, 3). 26. Этот и другие «архитектурные» пассажи поэмы Триссино см.: Wittkower 1969, 52. Мы не можем не видеть здесь отражения классических правил и моделей мнемоники. 27. Под «телом» Палладио подразумевает именно человеческое, а не геометрическое тело. Доказательством тому — развитие автором этого положения во второй книге трактата. Устройство человеческого организма, соединение в нем функционального и эстетического (красивых, но не несущих на себе никакой функциональной нагрузки элементов, и некрасивых, спрятанных от посторонних глаз, но выполняющих ту или иную физиологическую задачу), а также пропорциональное соотношение этих частей служит здесь объяснению важной архитектурной категории удобства (commodita) (II, 2). 28. Тогда же, в сентябре 1786 года, Гете приобрел для себя экземпляр Палладиевой Архитектуры, о которой отзывался как об одной из величайших книг в истории человечества. 29. Ср. у Гете: «...каждая сторона в отдельности могла бы сойти за фасад храма <...>. Велико разнообразие аспектов, в которых представляется передвигающемуся наблюдателю как основной корпус здания (Ротонды. — Т.С.), так и выступающие ряды колонн. <...> И подобно тому как это строение видно во всем своем великолепии со всех точек окружающей местности, так и вид из дома тоже чрезвычайно приятный. Оттуда видишь, как течет Баккильоне, неся корабли из Вероны к Бренте, обозреваешь и обширные владения, которые маркиз Капра хотел сохранить неразделенными за своей семьей» (Гете 1935, XI, 67). 30. Исследователи творчества Палладио неоднократно отмечали, что пластической доминантой здания была для него стена, а колонны или группы колонн воспринимались как одна из форм ее существования. В эссе «Уроки Палладио», посвященном 500-летию со дня рождения великого итальянца, современный российский архитектор пишет: «Портики Палладио — это не архитектурная форма, ведущая свое происхождение от примитивных доисторических навесов на тонких деревянных столбах; они больше похожи на пещеры, в которых наши предки искали убежища от непогоды до возникновения строительного искусства и архитектуры. Эти портики (в отличие от «свободностоящих» портиков) невозможны без находящихся за ними внутренних пространств, габариты которых, как правило, точно соответствуют габаритам портика. Фактически получается, что такой портик является еще одним внутренним пространством здания, только лишенным наружной стены, намеченной рядом колонн» (Петров 2008, 161—162). 31. Этому неожиданному, но чрезвычайно характерному для методологии школы «истории идей» сближению Панофский посвятил одноименное исследование: «The Ideological Antecedents of the Rolls-Royce Radiator» (1963) (Panofsky 1997, 129—169 (pyc. перевод «Идеологические источники радиатора "роллс-ройса"» см. в кн.: Певзнер 2004, 261—312)). 32. Richard Boyle, 3rd Earl of Burlington (1694—1753). 33. За время полугодового отсутствия Берлингтона в Англии многое изменилось. После смерти королевы Анны (1715) к власти пришли виги во главе с королем Георгом I («ганноверским»). Принадлежа к этой партии «по рождению», Берлингтон занимал важные посты в правительстве в течение пятнадцати лет — вплоть до 1730 года, когда, не желая долее оставаться в подчинении у премьер-министра Роберта Уолпола, покинул правительство, посвятив себя исключительно искусству, а также многочисленным друзьям и подопечным. 34. Двадцать лет спустя, в 1738 году, при активном участии Берлингтона Исааком Вэйром (Isak Ware) был подготовлен и издан новый перевод трактата на английский язык. 35. William Kent (1682—1731). О творческом содружестве Берлингтона и Кента см. главу «Lord Burlington and William Kent» в кн.: Wittkower 1969, 115—134. 36. Британская аристократия, не тронутая «славной революцией» 1688 года, но существенно децентрализованная, в первой четверти восемнадцатого века жила обособленно, в значительной степени — за счет морской торговли. Это экономическое обстоятельство, возможно, явилось причиной дополнительного интереса англичан к Палладио, работавшему архитектором в приморской Венеции. Об экономических и политических предпосылках возрождения культуры средиземноморской виллы в Британии (а не в более мягком климате континентальной Европы) см.: Ackerman 1990, 136 ff. 37. Важным философским подтекстом британского палладианства было возрождение платоновской концепции архитектурного мимесиса — подражания гармоническим правилам и пропорциям, заключенным в природе. 38. О семиотическом феномене палладианской виллы, о соотношении интерьера и внешнего вида здания как двух сторон одного знака см.: Paulson 1975, 34—35. 39. Советский архитектор Андрей Буров, один из главных оппонентов И.В. Жолтовского, в 1935 году писал: «Палладио... удивительно, как можно пытаться отыскивать какие-либо закономерности у этого мастера, будь то пропорции или структурные принципы... Палладио ложно классичен... у Палладио можно учиться законам архитектуры не больше, чем у соловья пению» (Буров 1980, 78—79). Холод и безжизненность советского палладианства 1930-х годов объяснялись, вероятно, как раз непониманием вариативной природы палладианской эстетики, попыткой воссоздания архитектурного означающего без учета его философского означаемого. 40. О литературных аллюзиях в культуре английского палладианства см.: Pinto 1980. 41. Так, в 1742 году в Лондоне было опубликовано анонимное сочинение (впоследствии приписанное Джону Гвинну (John Gwynn (1713—1786)), архитектору, одному из основателей Королевской Академии художеств), озаглавленное The Art of Architecture. A Poem in Imitation of Horace's Art of Poetry. Сохранив (а значит, прежде всего поняв) прихотливую композицию Ars Poetka, автор заменил в ней имена поэтов, а также термины и понятия поэтического искусства на имена архитекторов и термины архитектурной науки (Gwynn 1970 (1742)). В отличие от малоизвестного и полузабытого трактата Гвинна, опубликованная три года спустя во Франции большая Архитектурная Книга Жермена де Боффрана (Livre d'Architecture (1745)), представляющая собой развернутый прозаический комментарий к латинским цитатам из Горация — архитектурные ответы на поэтические вопросы, — стала одним из самых известных памятников архитектурной мысли восемнадцатого века (Boffrand 1745). 42. Дружба поэта и мецената выросла из добрососедских отношений: до переезда в Твикенхэм в 1719 году семья Поупа жила в Чизвике. 43. Буквальный перевод: «И ты продолжай действовать! Не оставляй заботы о приходящих в упадок Искусствах, / Создавай новые чудеса и воскрешай старые, / Возроди Джонса и Палладио [сделай их вновь самими собой] / И будь тем, чем был когда-то Витрувий!» 44. В «Примечаниях на четвертую эпистолу» Болховитинов дает слову «добродетель» следующее определение: «Добродетель, и неизвестна будучи свету, доставляет имеющему оную внутреннюю тишину, а соделавшись известною, доставляет внешнюю тишину с другими людьми» (Поуп 1806, 108). 45. Интерпретация «Опыта о человеке» как палладианской версии «Потерянного Рая» является достаточно распространенной версией среди исследователей творчества Поупа. Подробное ее изложение и обоснование см.: Damrosch 1987, 268ff. 46. Любопытно, что Федор Загорский, автор первого (по времени публикации) прозаического перевода «Опыта о человеке» (Поуп 1801), шестью годами раньше, в 1795 году, выпустил в свет первый полный перевод на русский язык «мильтоновой поэмы о потерянии рая», как называл ее еще В.К. Тредиаковский (Мильтон 1795). Так, сознательно или подсознательно, Загорский следовал логике и хронологии развития английской поэзии. 47. Ср. «подлое любочестие» в начальных строфах «Опыта» с двадцатой строкой «Жизни Званской» — «И честолюбия избег от жала» (те же строки в переводе Ф. Загорского: «Проснись, любезный Болингброк, оставь все малые вещи низкому честолюбию и все то, в чем славу свою поставляют вельможи» (Поуп 1801, 5)). 48. Именно на это свидетельство Болховитинова и употребленный им глагол «приписать» опирался Я.К. Грот, когда отмечал в комментариях, что имя Евгения в заглавии было «приписано уже после всего» (Державин II, 634). 49. Оба перевода поэмы Поупа, увидевшие свет в 1800-е годы, были прозаическими: и Федору Загорскому, и Болховитинову «Опыт» был важен прежде всего как философское, а не поэтическое сочинение. В первом варианте предисловия к «Опыту», впоследствии опубликованном Е. Шмурло, Болховитинов писал: «...я еще извиняю себя тем, что сия поэма г. Попия не из числа тех поэм, коих важнейшее достоинство состоит в мелодии стихов и кои, как говорит г. Мармонтель, ничего не стоят, если призрак стихов их не украсит. "Возьми, говорит он, трогательные или высокие места из древних писателей и переведи их только на простую и приличную прозу: то они произведут свое действие". Такова же и поэма г. Попия» (цит. по: Шмурло 1888, 192—193). Мнение переводчика расходилось, в данном случае, с мнением автора поэмы. В переводе Болховитинова опущено небольшое предуведомление, предпосланное «Опыту» самим Поупом; в переводе Загорского оно сохранено. Поуп, среди прочего, пишет: «Я мог бы написать его [Опыт. — Т.С.] прозою, но предпочел стихи, и стихи с рифмами для двух причин. Первая, кажется, должна быть очевидна: начала, правила и наставления в таком виде представленные, сильнее поражают читателя при первом взгляде и он потом удерживает их крепче в своей памяти. Другая покажется странною, но она справедлива: я приметил, что мне удавалось изображать их короче в стихах, нежели в прозе; и всякий в том уверен, что большая сила и красота доказательств и наставлений зависит от краткости выражения. Если бы стал я рассуждать подробнее или более пиитически о сей части моего предмета, тоб во многом сделался сухим и скучным, затмивши ясность в пользу украшения, удалившись от краткости и разорвавши цепь суждений» (Поуп 1801, v—vi). Рифменные цепи и поэтическая краткость предстают в словах Поупа версификационным аналогом «великой цепи бытия». Показательно, что, цитируя Поупа в письме к графу Хвостову от 1 июня 1807 года, сам Болховитинов использует стихотворный перевод Поповского (Переписка 1868, 139). 50. К этой же группе палладианских построек Львова исследователи его творчества относят задуманные и осуществленные в 1780-е годы петербургские дачи П.А. Соймонова и графини Строгановой, домик П.В. Завадовского в Ляличах, а также собственный дом Львова в Никольском имении Тверской губернии (см.: Гращенков 2005; Нащокина 2001; Никитина 2006). 51. Ср. в строках уже упоминавшейся поэмы Л.Г. Николаи «Имение Монрепо в Финляндии» (1804), опубликованной за год до «Жизни Званской»: «А на краю именьица стоит / Жилой домишко, скромный, деревянный, / Что Мартинелло, чтя Палладио, возвел. / Уступ земли увенчан им, как камнем. / Начало у подножья взяв, / Раскинулся кругом мир многоликий, / Где чувство и фантазия царят» (Николаи 1806, 109). 52. «Кутерьма от Кондратьев. Детская комедия. В одном действии, с хорами» (Державин IV, 193—210). Комедия была написана на Званке летом 1806 года и тогда же «представлена» племянницами Державина, девицами Львовыми. Ср. также адресованное Ф.П. Львову стихотворение «Детям, на комедию их и маскарад» (1807) (Державин II, 611). 53. О мотиве грома в «Жизни Званской» см.: Hart 1978. 54. Любопытную интерпретацию этой строфы см.: Фрайман 2004, 64; о музыкальном контексте державинского стихотворения см.: Byrd 1996.

|

| © «Г.Р. Державин — творчество поэта» 2004—2025 Публикация материалов со сноской на источник. |

На главную | О проекте | Контакты |