|

На правах рекламы: |

Взгляд 8: «Разрушится сей дом»: пред — видение и про — зрение«Воспоминание прошедших времен, и некоторое с меланхолиею смешанное чувство сожаления, суть всеобщие действия развалин», — писал А.Т. Болотов, комментируя рассуждения о развалинах и руинах К. Гиршфельда — самого влиятельного теоретика садового искусства в Европе второй половины восемнадцатого века (Болотов 1787, 178). Мода на руины пришла в Европу из Англии: парадоксальным образом, руины, традиционно символизировавшие собой распад и разрушение, в начале XVIII века превратились в один из главных символов британского национального самосознания (Baridon 1985).

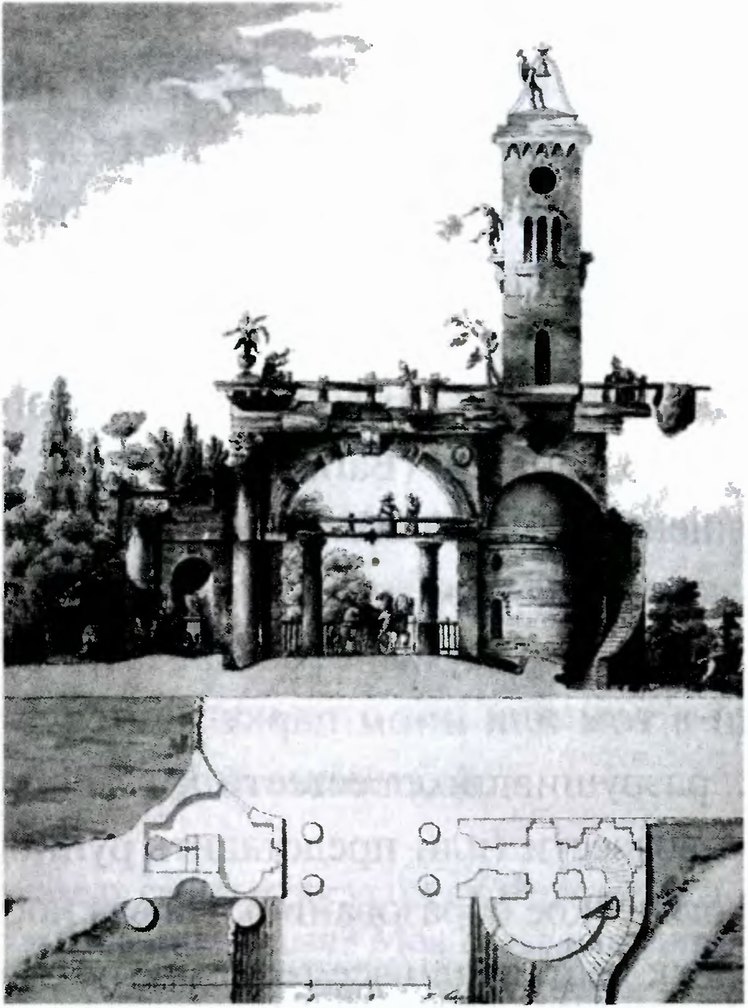

Совмещение готического и классического элементов, а также «временное измерение» руин сделали их незаменимыми атрибутами живописного пространства: если в том или ином парке или саду не было построек, разрушившихся естественным образом, их следовало возвести (или представить руиной то или иное геологическое образование). На важности руинных построек настаивали все теоретики «живописного» (Schönle 2007, 137—138, 223—225). Кроме «воспоминания прошедших времен», в живописном саду или парке руины служили дополнительным средством фокусировки взгляда («eye catchers»). Характерным примером визуальной и смысловой встроенности руины в пространство русского усадебного парка служат известные строки князя Ивана Михайловича Долгорукого (Долгорукий 1849, I, 146)1: Сколь пленительна предметов, Тысячи мыслей, тысячи уподоблений, заключений мелькают в воображении при виде развалин, посвященных памяти сего падшего исполина, малаго в величии и счастии, но великого, удивительного в ничтожестве и бедствиях!» (Сын Отечества, 1818, LX, 68). Руина как форма и тема увлекала и Николая Львова: достаточно вспомнить «руинные постройки» в саду А.А. Безбородки или знаменитую «Башню-руину» (1789) — проект, чрезвычайно занимавший Львова и неизменно воспроизводимый исследователями его творчества2. На Званке ни старых, ни новых руин не было (так же как храмов и «храмиков»): можно предположить, что возбуждаемое ими «с меланхолиею смешанное чувство сожаления», о котором писал Болотов, слишком не соответствовало деятельному и строгому нраву Дарьи Алексеевны.

Почти ровно на полпути между развалинами 1797 и 1816 годов находится руина, возведенная Державиным в поэтическом пространстве «Жизни Званской». Собственно, ее тоже нет. Поэт не видит, но предчувствует разрушение, угадывает его в будущем10. На смену одному риторическому упражнению — хронографии («живому описанию настоящего времени») приходит другое — пролепсис («предвиденье грядущих событий»): Разрушится сей дом, засохнет бор и сад, Очевидным литературным источником образа грядущего разрушения Званки из пятьдесят седьмой строфы «Жизни Званской» являются строки ветхозаветного Псалма 101, известного также как Сетование (Jeremiad), или Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою (курсив мой. — Т.С.): Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Над переложением Сто Первого Псалма Державин работал весной 1807 года: таким образом, этот текст оказывается еще одним этюдом к эпическому полотну Жизни Званской. Пятьдесят пять строф званской жизни — или восемнадцать лет жизни державинской — отделяют «истинное счастие» Первого Псалма («Блажен, кто менее зависит от людей...» («Жизнь Званская», стр. I) — «Блажен тот муж, кто ни в совет, / Ни в сонм губителей не сядет...» («Истинное счастие» (1789)) от уныния Псалма Сто Первого («Сетование»). Это стихотворение редко воспроизводится в современных собраниях сочинений Державина, поэтому приводим его целиком: Услышь, Творец, моленье Аллюзии к собственному положению и незаслуженным обидам в строках «Сетования» были слишком прозрачны и не доставили удовольствия государю, который, возвратившись в марте 1807 года из-под Фридланда, «через князя А.Н. Голицына, за псалом 101, переложенный им [Державиным. — Т.С.] в стихи, в котором изображалось Давыда сетование о бедствии отечества, сделал выговор, отнеся смысл оного на Россию и говоря: "Россия не бедствует"» (Державин VI, 828). Последний стих Сто Первого Псалма звучит так: «Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицем Твоим». В державинском переложении надежда на спасение оказывается гораздо более личной, «адресной», сфокусированной в трех словах последней строки стихотворения — «Твое спасенье мне». Весть о спасении Страждущего должна перейти «в роды» — отозваться в будущем. Подобный поворот от глухого отчаяния к осторожному оптимизму совершается и в «Жизни Званской». В этом колебании лирического маятника — подлинное, глубинное горацианство Державина11. Примечания1. Ср. также описание развалин в пейзаже Грузина П. Свиньиным: «С северной стороны сад ограждается густою, непроницаемою для холодных ветров еловою аллеею. Она ведет прямо к огромной полуразвалившейся башне, называемой башнею Князя Меншикова. В нижней части внутренности ея, под мрачным сводом, поставлен бюст славного сего мужа Петрова века. 2. О руинах в творчестве Львова см.: Соколов 2001. 3. Анализируя эту рифмопару в контексте поиска Державиным «своего слова на основе слова Ломоносова», Н.Ю. Алексеева пишет: «Державинская рифма глины — из другого семантического ряда, в одах Ломоносова и Петрова она была бы невозможной. И сразу вместе с рифмой зазвучала в ряду звучных ломоносовских слов и образов тема бренности человеческой жизни. Темно и даже нелепо выраженная, еще чуть различимая, она уже чисто державинская. Уже здесь вдруг неожиданное контрастное противопоставление разных состояний: силы (исполин) и бренности» (Алексеева 2005, 317). 4. Как показал в известной работе М.И. Шапир, многосложность царственного имени (Елисавета) способна была коренным образом изменить ритмический рисунок одической строки (Шапир 1996). 5. Значение этой виньеты, воспроизведенной в гротовском издании, толковалось так: «Вдали видны развалины, перед коими колесо с крыльями, с горы скатившееся, означает Время, соделавшее оныя» (Державин II, 93). 6. Тонкий и точный анализ поворота от оды к элегии в тексте «Развалин» см.: Гольбурт 2006. 7. Некоторые коррективы к факту общеизвестного первенства Халле в идентификации «Реки времен» как акростиха, а также обсуждение «филологического чуда», связанного с этим державинским стихотворением, см. в «Записях и Выписках» М.Л. Гаспарова (Гаспаров 2000, 132—133). 8. «...Если в первых случаях скрепляющим единство началом было единство тела, то таким же скрепляющим единством может служить имя тела. Знаем же мы период, когда имя равнялось телу, а название — предмету. Нагляднейшим примером этого принципа может служить акростих, весьма древняя форма словосочетания» (Эйзенштейн 2000, 229). 9. Ср. знаменитое вступление шестой Олимпийской оды Пиндара (подстрочник которой сделал для Державина Болховитинов): «Золотые колонны / Вознося над добрыми стенами хором, / Возведем преддверие, /Как возводят сени дивного чертога: / Начатому делу — сияющее чело» (пер. М.Л. Гаспарова (Пиндар 1980, 25)). 10. В русский язык слово «руина» приходит именно со значением «погибель», «разрушение» (см. подробнее: Лаппо-Данилевский 2000, 150). 11. Ср.: «Мысль поэта движется, как качающийся маятник, от картины счастья к картине несчастья и обратно, и качания эти постепенно затихают, движение успокаивается...» (Гаспаров 1997, I, 148).

|

| © «Г.Р. Державин — творчество поэта» 2004—2026 Публикация материалов со сноской на источник. |

На главную | О проекте | Контакты |